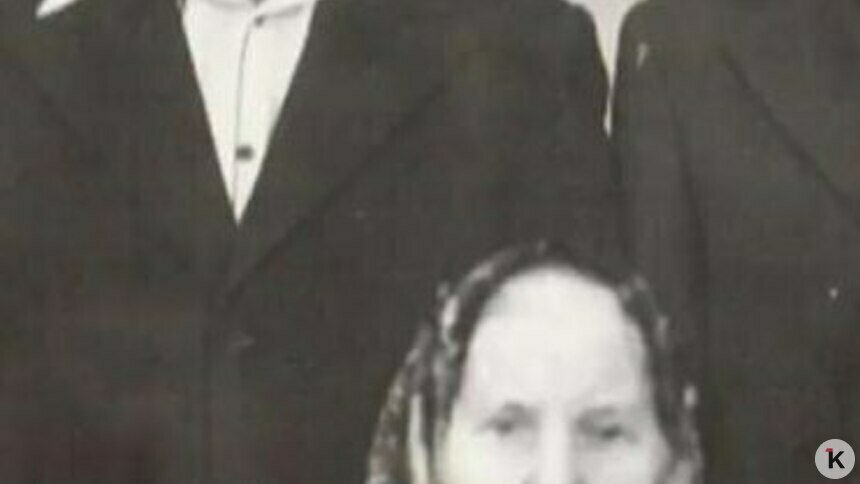

У Никиты и Арины Маньшиных было девятеро детей. Двое из них, Аркадий и Ариша, умерли малышами, ещё в тридцатые. Оставшихся мать поднимала одна: Никита не вернулся с войны. Историей с «Клопс» поделилась их невестка Любовь Маньшина.

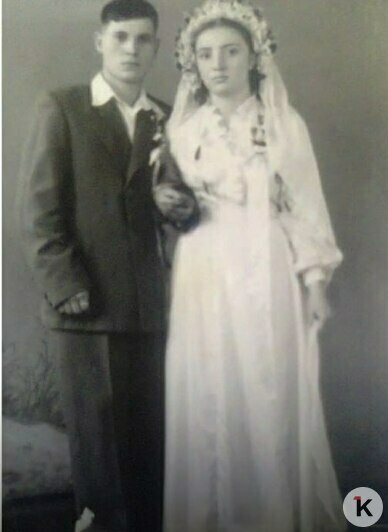

Купеческую дочь Арину Ермолаеву из города Грязи в Воронежской области выдали замуж в 16 лет — за активиста колхозного движения. Девочка была с хорошим приданым. Никита же — из бедняков. Парень даже участвовал в раскулачивании близких той, на ком потом женился. «Она всю жизнь, прожитую с мужем, корила его за разорение. Попрекала. Нужно было вначале жениться, а потом думать, как раскулачивать», — говорит Любовь Маньшина.

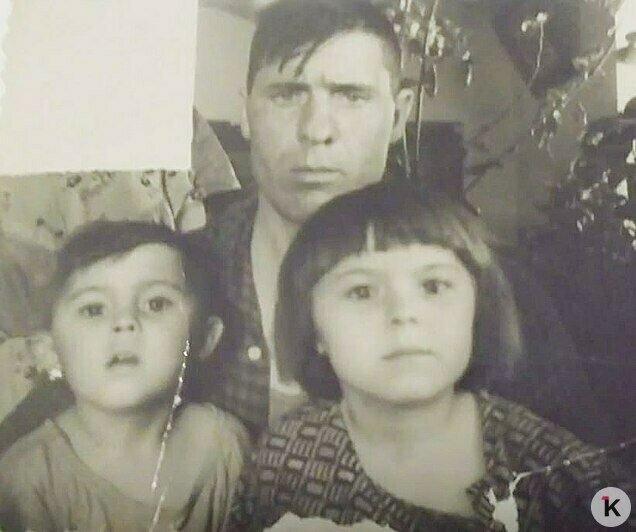

В 1924 году у Арины с Никитой родился старший сын, Григорий. После дети шли один за другим буквально через каждые два года — Алексей, Александр, потом Аркадий. В 1933 появился на свет Валентин, в 1935 — Клавдия, в 1937 — Ариша. Примерно тогда же семья в поисках более сытого места переехала в Узбекистан. Уже там, в Чирчикском районе Ташкентской области, в 1939 году родился Иван, в 1942-м — Фёдор. Отец работал в колхозе, Арина занималась детьми.

Но 1942 год стал для семьи роковым. Однажды на глазах Никиты председательница колхоза попала в неловкое положение. А тот не удержался и публично поднял её на смех, выкрикнув обидное прозвище.

«Какое-то время спустя она за это написала на него. Приехали и его арестовали, — рассказывает Любовь. — Тогда формировался штаб-батальон. И он попал туда. Единственное письмо было от него, написал домой, когда его везли уже в поезде:

Везут под Сталинград, бомбят. Сохрани детей». Больше писем не было. Пришло извещение, что он пропал без вести.

Где-то в 70-м году мы ездили в военкомат. Разыскивали. Но пришёл тот же ответ», — вспоминает Любовь.

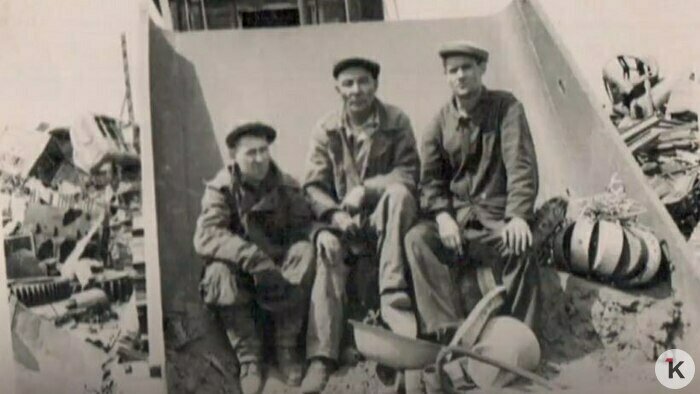

Битва за Сталинград вошла в историю как одна из самых ожесточённых. Советские войска остро нуждались в противотанковых орудиях и зенитной артиллерии, не хватало боеприпасов. Солдаты добывали необходимое, как могли, нередко — забирая у убитых товарищей.

Потери противника были огромны, но и Красная армия потеряла сотни тысяч человек. Большая часть дивизий, брошенных на удержание города, состояла либо из необстрелянных новичков, прибывших из резерва ставки, либо из измотанных в предыдущих боях солдат. Положение усугублялось открытой степной местностью, в которой протекало сражение. Молодые неопытные ребята гибли один за другим. Вот и Никита оттуда живым не вернулся. В первом же бою его не стало.

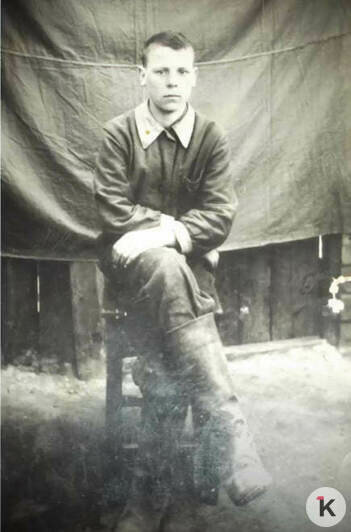

Старший сын Маньшиных, Григорий, в те годы тоже служил — на границе с Японией. Провёл там пять лет. Его брат Алексей, когда началась война, успел окончить только четыре класса. Но в 1942 юноше уже исполнилось 16, и вскоре его призвали на фронт.

«По дороге на фронт у солдат не было воды, пили прямо из луж, — рассказывает Любовь Маньшина. — Алёша заболел малярией и потерял слух на одно ухо. До фронта так и не дошёл... Был комиссован.

А дома царил голод. Нужно было кормить детей».

Однажды мать, которая работала в колхозе сторожем, украла мешок пшеницы. Пропажу скоро обнаружили в их доме. Чтобы мать не посадили в тюрьму, Алексей взял вину на себя. Ему дали десять лет. Из них он отсидел пять, а потом вернулся в родной город, к семье.

В 1946 году юг СССР накрыла страшная засуха. В Молдавии, Украине, Поволжье, на Кубани не росла даже трава. Хлеб там выдавался по карточкам. Детям давали по 400 грамм, служащим 600, рабочим 800. Только шахтёрам доставался килограмм настоящего хлеба без примесей. В Узбекистане тоже было голодно.

Арина с детьми прожила там до 1948 года, а потом решила на свой страх вывезти семью в Караганду. Попросила в колхозе телегу, кинула туда своё тряпьё, собрала ребят и поехала. Денег было так мало, что купить билет на поезд мать смогла только для себя. Детвора украдкой разбрелась по вагонам, шныряли там и тут, прятались под лавками от контролёров.

На перроне какой-то станции одного из её младшеньких, Ванюшу, приметила хорошо одетая супружеская пара. Оказалось, что у состоятельной четы не было детей, и муж с женой предложили матери отдать им мальчишку. Но тот только вцепился в её юбку и замотал головой. Да и Арина от сына никогда бы не отказалась, хотя приходилось им тогда очень тяжело.

«Переезжать в другой город с пятерыми детьми — это было рискованное предприятие, — говорит Любовь. — Соседи пророчили — они все погибнут».

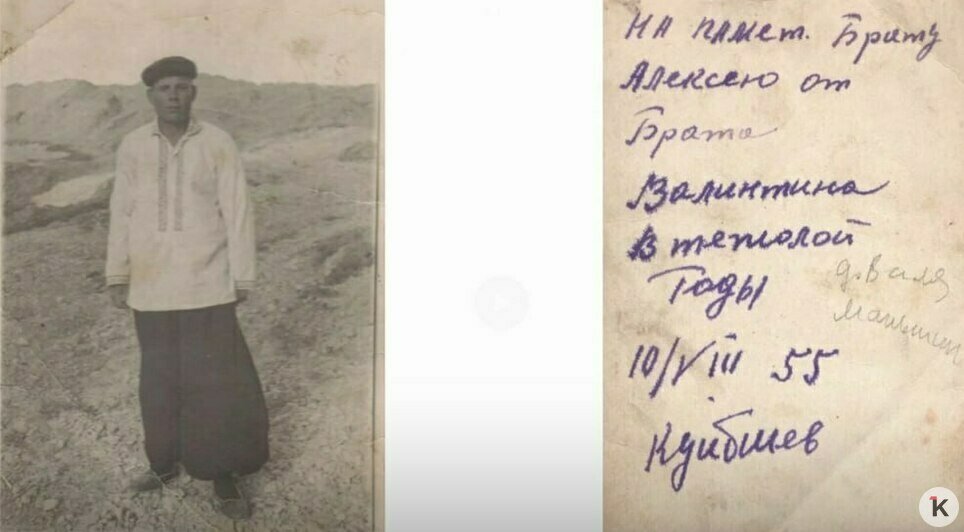

На какой-то станции 15-летний Валя отстал от поезда. Братья видели, как он бежит, и понимали: не успеет.

От испуга они начали кричать: «Прокурор отстал, Прокурор отстал!»

Страшное слово «Прокурор» было всего лишь кличкой Валентина. Но машинист, услышав эти вопли, дал по тормозам.

«И выпучил глаза, когда увидел мальчишку, карабкавшегося в вагон! — рассказывает Любовь Маньшина. — Пророчества соседей не сбылись. Все живые и невредимые добрались до Караганды».

В Казахстане мать устроилась на шахту. Дети побирались. «Федя и Иван просили хлеб в магазине. Иван просил плохо, ему мало давали. А вот Федя был кормильцем. Так и выросли, — говорит Любовь. — Кто как — выжили».

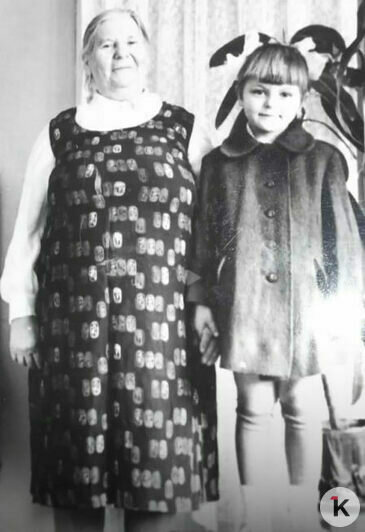

Как тысячи женщин, Арина Емельяновна осталась во время войны совсем одна, без мужа-кормильца, без родни, без старших сыновей — с пятью малышами на руках. Однако у неё хватило мужества и сил, чтобы сберечь, вырастить и поднять всех. Потомки бережно хранят воспоминания о женщине, давшей детям жизнь и не бросившей гнезда в самые тяжёлые дни.