Пушкинское обещание девицы, которая «на весь бы мир одна наткала бы полотна» — просто хрестоматийная цитата из сказки. Но для того, кто знает, что каждый сантиметр холста требует вручную заправить в станок 20, а то и 30 тоненьких нитей, она играет особыми красками. С калининградскими ткачами, нашедшими в древнем ремесле и суть вещей, и утешение, и даже музыку, поговорил «Клопс».

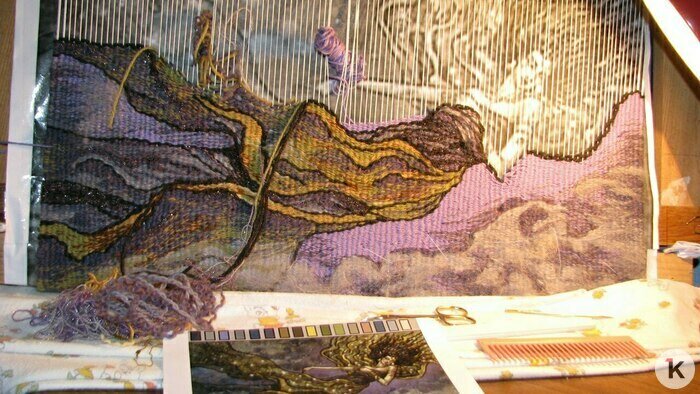

Для калининградки Татьяны Кузьминовой и её подруг по клубу ткачество — больше чем хобби или ремесло. Это призвание. Радость. То, что наполняет смыслом каждый новый день. Начав когда-то с гобелена на самодельной кривоватой раме, с новорождённым малышом на руках, она даже не представляла, куда приведёт её увлечение.

Но оказалось, что впереди ждал целый мир, где можно создавать красоту, находить взаимосвязи и приводить хаос — к структуре. Спустя годы Татьяна освоила сложные техники, встретила единомышленников, собрала собственную коллекцию станков, организовала мастерскую и лекторий.

Сегодня ткачество для неё и подруг — не просто дело жизни, а способ выстраивать внутренний ритм и восстанавливать баланс. Потому что, как говорят мастерицы, ткачество — это музыка. А музыка, как известно, лечит.

Десять вечеров «для своих»

Книга Ирины Дворкиной «Гобелен за десять вечеров» в этом мире — своего рода «петушиное слово», ключ для мгновенного узнавания родственных душ. Каждый второй из приходящих в клуб новичков приносит тот самый небольшой коврик с узнаваемым пейзажем. И путь Татьяны в ткачество тоже начался когда-то именно с него.

Фармацевт по образованию, она с юности увлекалась ролевым, потом реконструкторским движением, интересовалась историей костюма, текстиля. Но попробовать сделать ткань самой долго не удавалось. Пока однажды в нулевых она, гуляя с грудной дочкой, не прошла мимо витрины букиниста.

«Иду я с колясочкой, — смеётся Татьяна, — естественно, заглядываю, что там где интересного. Так, гобелен!.. Гобелен мне надо, дайте сюда. А денег-то нет, две тысячи второй год, их вообще ни у кого нет. Да ещё я в декрете опять же. Говорю, отложите! Добежала с коляской до дома, нашла деньги, вернулась. Она там. Ура».

Методика из книги оказалась и простой, и увлекательной. Разделы с уроками чередовались с рассказами об истории искусства и знаменитых мастерах. Это не просто вдохновляло — хотелось начинать творить прямо сейчас. Попросив мужа сколотить деревянную раму, Таня натянула на неё основу и принялась за свой первый проект.

«Она у меня где-то до сих пор стоит за шкафом, эта рама, — признаётся женщина. — На ней соткано несколько вещей. И дети мои тоже на ней ткали.

Романтика создания чего-то своими руками, причём прекрасного, историчного и художественного, она цепляет».

Десять дней, как предложено, Татьяна разбирала урок за уроком. Пробовала, ошибалась и снова пробовала. Не было ещё никаких хитрых приспособлений — моточки шерсти приходилось протаскивать через нити основы просто пальцами. Но задача действительно оказалась посильной. Это и завораживало, и успокаивало, и окрыляло.

Правда, потом жизненная суета опять потребовала своё. В следующий раз Татьяна села за раму только через восемь лет: во втором «декрете», когда появилось время и ресурс на творчество. В качестве эскиза взяла одну из любимых картин, подобрала пряжу — и пропала.

«Я его почти год, наверное, ткала, — вспоминает Таня. — Вот буквально час перед сном, как ребёнка уложишь. Сегодня этот кусочек, завтра — этот. Тут смешали нитки. Тут положили следующий кусочек».

Это было почти медитацией. И с каждым законченным фрагментом росла радость, даже гордость собой. «А я вот что могу, я-то ого, понимаете? — смеётся она. — Сколько там на часах, полвторого? А, ничего страшного. Сейчас я вот тут закончу. Ой, уже полтретьего. Неважно! Когда видишь, что твои маленькие шаги приносят результат, тебя поднимает и несёт дальше».

От пояса до шарфа Мёбиуса

И её понесло. Она много читала, искала форумы энтузиастов, собирала узоры и изучала методики. Может быть, второй гобелен так и остался бы просто украшением квартиры, напоминанием о приятных часах гармонии с собой. Но друзья-реконструкторы однажды спросили: «Нам пояса нужны, ты умеешь их ткать?» И она ответила:

Я никогда это не делала, но я умею. Я знаю, как это делается. И я попробую».

Свой первый «настоящий» станок Татьяне пришлось заказывать... в Новой Зеландии. Тогда, 10-15 лет назад, в России подобным оборудованием почти не занимались, и стоило это так дорого, что привезти с другого континента оказалось доступнее. Конструкция была пока очень простой.

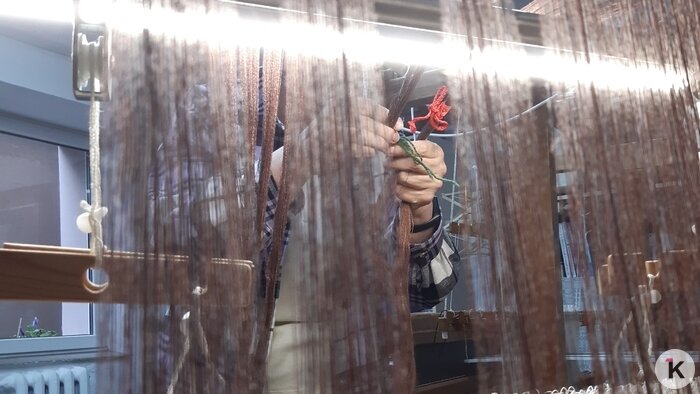

По сути, это та же рама, только у неё уже есть бёрдо — кстати, самая сложная в изготовлении, а потому и дорогая деталь. Это специальная планка с отверстиями и щелями, через которые пропущены нити. Бёрдо позволяет быстро раздвигать их в нужном порядке, и, перекидывая челнок, переплетать основу с утком и создавать узор полотна.

Пояса были началом пути. Что только ни приходилось потом ткать Татьяне на своём «новозеландце»! Шарфы и платки. Саржевые полотнища и ажурные переплетения. Современные и под старину. Приспособление с тысячелетней историей сегодня позволяет мастерам творить настоящие чудеса.

Например, ткачиха Мария Лбедева делает на нём снуды, шарфы в виде кольца. Обычный стан для такого не годится, готовую ленту потом придётся сшивать вручную. Но на маленьком станке полотно можно особым образом развернуть и замкнуть само на себе, как ленту Мёбиуса.

Гордость калининградских ткачих — вилайне, наплечная накидка к историческому костюму балтских народов конца первого — начала второго тысячелетия. Технику, в которой она создана, пришлось восстанавливать по археологическим статьям.

И оказалось, что такую накидку можно соткать и на небольшом домашнем станке в ХХI веке. Правда, к нему пришлось добавить дополнительные бёрда, или, как их ещё называют, ремизы.

«Это было что-то с чем-то, — вспоминает Татьяна. — Ткётся трёхремизная саржа, дощечки проворачиваются. Как в музыке: ритм на три, ритм на четыре, челнок ходит туда-обратно, ритм на два. И это всё в голове. Это музыка».

От станка до мастерской

Единомышленников в Калининградской области у неё было тогда мало, но найти таких же ценителей удалось. Многое осваивали вместе, многому учились друг у друга.

«Единственная ткачиха наша в то время — это Светлана Зажигина, — рассказывает Кузьминова. — Она в десятых годах ездила учиться в Швецию. Могла показать, как вообще станок выглядит и как на педали нажимать».

В Скандинавии ткачество считается важной частью национальной культуры, традицией, которую бережно сохраняют. Так что прообразом станка, в 2020 году заказанного Татьяной местному умельцу, была как раз шведская модель, на которой работала Светлана.

Вот уже три года, как существует в Калининграде ткацкая мастерская, созданная Татьяной и Светланой. Несколько разных станков, множество проектов, огромное количество изученного и опробованного на практике материала.

Возможностей настоящая «машина» даёт множество. Но и работа на ней — это уже не час, пока уснул малыш. Только на то, чтобы заправить станок, натянуть основу, может уйти три полноценных рабочих дня! Каждый сантиметр ширины — это 9-10 нитей, а для тонкого полотна — и 20, и 30. Относительно несложный рисунок — 960 ниточек, вручную одна за другой протянутых через ремизы и закреплённых на раме.

И это не рутинный механический процесс, во время которого можно послушать аудиокнижку или включить фоном фильм. Нити натягиваются по схеме, соблюдение которой требует постоянного подсчёта и огромной концентрации. Это потом, когда сядешь за станок и руки будто сами примутся перекидывать челнок вправо-влево, станет можно сочетать приятное с полезным. А пока — одна ошибка и начинать придётся с нуля.

Вот так мысль о том, как пушкинская девица одна наткала бы полотна на весь мир, оборачивается неожиданной стороной. Впрочем, улыбаются ткачихи, весь её «мир» в ту пору, скорее всего, состоял бы из родной деревни — человек 30 обеспечить вполне реально.

Родные души

А работа тут никого не пугает. Мастерская практически сразу положила начало ткацкому клубу, стала точкой кристаллизации идей и местом притяжения таких же увлечённых душ. Ткачи, говорят, вообще люди «с сумасшедшинкой».

Мария Лебедева, соратница Татьяны по мастерской, тоже начала несколько лет назад с техники, за которую берутся не все профессионалы. Она тогда пела в любительском фольклорном коллективе, для костюма потребовался пояс.

Надо — сделаем! Причём это был сразу браный пояс, не что попало!» — усмехается Мария.

Её ирония становится понятна, когда узнаёшь, что обычно новички пробуют силы на поясках и браслетах с «заправочными узорами» — там орнамент создаёт заранее рассчитанная цветная основа. Просто «кидаешь челнок», и всё получается сам собой.

А браное ткачество предполагает работу на специальной дощечке, рисунок мастерица создаёт в процессе сама, отбирая нужные ниточки, причём манипулировать приходится сразу двумя слоями основы.

Но глаза боятся, а руки делают. Мария начала учиться дальше, на онлайн-курсе познакомилась с Таней, а переехав в Калининград — как родная примкнула к мастерской.

«Я вообще вот так вот торчала гвоздём в пустом месте, а тут у меня была возможность сразу заняться делом, — говорит она. — Даже когда тяжело, грустно, страшно, ты просто садишься, ты начинаешь вот это вот перекидывать.

И голова выстраивается просто, и появляется ритм».

В клубе можно встретить самых неожиданных людей. Светлана Поповская, например, вообще не умеет ткать, зато вяжет невероятные варежки. Екатерина Новикова — художница, занялась прядением, сама старается добывать волокно: шерстяное, крапивное, льняное. Наталья Тарасова — тоже пряха, купила большую промышленную чесальную машину, сейчас это едва ли не единственное место в Калининградской области, где можно обработать промытую шерсть, чтоб сделать пряжу.

Поэтому неудивительно, что на базе клуба постепенно сложился и лекторий с рассказами обо всех творческих богатствах, которыми владеют его участницы. Мечта Татьяны — ткацкая школа. А пока это множество курсов: для тех, кому интересно, как устроен этот мир. Древнейшее из ремёсел, стоит потянуть за ниточку, раскрывает множество тем.

«Первая — это калининградская идентичность, — говорит Татьяна. — История Калининградской области — это история переселений, смены народов, смешения культур, очень мощных экономических и культурных связей. Это плавильный котел невероятный».

Вторая — это узорные пояса, которые существуют у множества народов, тысячи лет привносящих в этот котёл что-то своё. И вот мы уже говорим не только о Балтийском регионе, от современных норвегов до древних пруссов, но о Забайкалье, о старообрядцах мы говорим. Вся Россия перед нами.

«Многоузорность — это когда тебе есть что сказать, — задумчиво произносит Татьяна. — И ты умеешь это делать. Это вот такая поэзия в материале».

Это не только география, но и живая история. Расцветают под постукивание ремиз знаменитые мазурские ковры, секреты создания которых сегодня заново открывают девушки. Вдруг становятся понятными старинные календарные праздники. Весь годовой цикл традиционного жизненного уклада подчинён этапам работы над полотном: от посева льна до уборки урожая, от прядения нитей осенью — до долгих зим за станком.

Что считают в бабушках

Это знание, кажется ткачихам, на каком-то незримом уровне само передаётся из поколения в поколение. На ярмарках и фестивалях часто бывает, что посетители подводят к прялке детей со словами: «Смотри, у нашей бабушки было такое!»

«Активность аудитории мы оцениваем в том числе в бабушках, — рассказывают Татьяна и Мария. — Там сегодня сколько бабушек? У меня двадцать, у меня сорок. Это очень много. Потому что на московских фестивалях говорят — десять-двенадцать бабушек прошло.

А когда мы сказали, ребята, у нас в Калининграде сорок бабушек, все такие: о-о-о!»

Впрочем, иногда им тоже приходится задуматься: зачем всё это. Больших денег ткачеством не заработать. Это каждый раз штучная работа, её не масштабировать. Максимум серия похожих вещей из 5-10 штук. Но никогда не партия на 50: это уже мануфактура, а не ремесло.

«Но потом ты понимаешь, что ты делаешь действительно важное, что ты… Открываешь и в себе и в других осмысление, интерес и к истории, к пониманию взаимосвязей, к созиданию, — говорит Мария. — Потому что каждая прокидка, каждая нитка, она складывается в полотно. Из хаоса нитей рождается стройный космос. Когда ты ловишь в пальцах это ощущение, это понимание, приобщение, прикосновение...

Это ощущение вкуса жизни. Она — как пряжа. Очень разнообразная. Иногда — колется».

Главное для художника, пришедшего на стройку, — по возможности не скрипеть зубами, бесконечно отвечая на два вопроса: «Что, получается?» и «Оно так и будет?», считает калининградский скульптор Наталья Чепкасова.