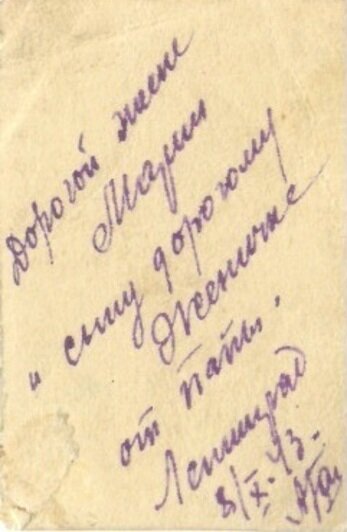

Калининградка Виктория Осипенко нашла в Центральном архиве Санкт-Петербурга воспоминания своего деда о жизни и работе в блокадном Ленинграде. Отрывками из них Виктория поделилась с «Клопс».

Майор Алексей Ганжа прибыл в советский Кёнигсберг 16 мая 1945 года из Ленинграда. У него и ещё семи офицеров, прилетевших вместе с ним, было специальное задание: пуск трофейного судостроительного завода, бывшего немецкого «Шихау». Сегодня это «Янтарь».

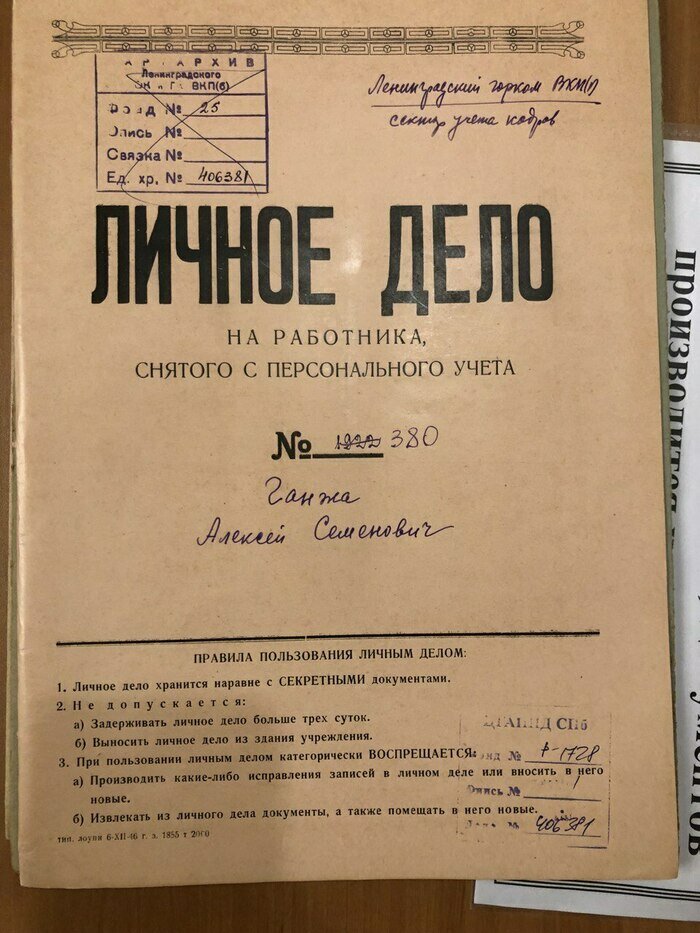

Майор Ганжа стал первым парторгом нового советского предприятия. В своих воспоминаниях, опубликованных в книге «От первых дней к вершинам славы», он рассказывает, какие неотложные задачи пришлось решать администрации завода. Первыми рабочими стали немцы, гражданские и военнопленные, а также советские репатриированные граждане. Последних в своих воспоминаниях Алексей Семёнович Ганжа называет в духе того времени «власовцами, искупившими свою вину кровью». Разминирование, борьба с нацистской пропагандой среди немцев, обеспечение рабочих хлебом и жильём — у только что созданного парткома завода дел было без преувеличения тысячи.

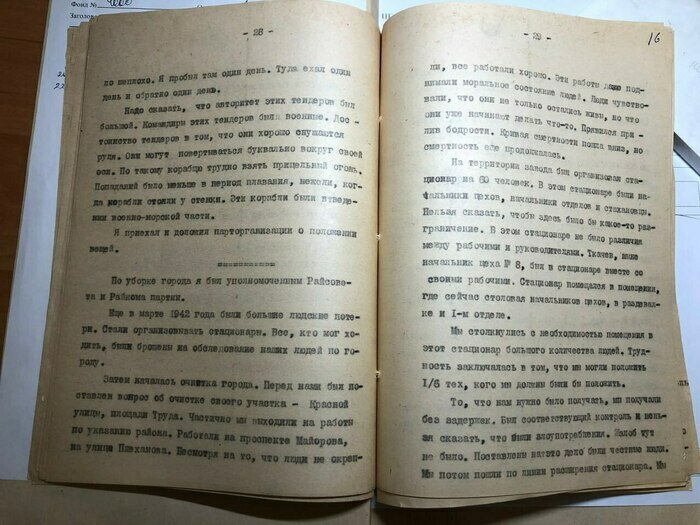

В личном деле Алексея Ганжи, хранящемся в Центральном Государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга, есть машинописный документ, составленный от первого лица. Это рассказ Алексея Ганжи о его работе на заводе «Судомех» в блокадном Ленинграде, датированный 1944 годом. Помимо прочего, Алексей Ганжа отвечал за подразделение МПВО — местную противовоздушную оборону. Это те самые люди, которые во время воздушной тревоги поднимались на крыши и тушили немецкие «зажигалки». Многие члены подразделений МПВО погибли на своих боевых постах.

Так началась война

«Перед войной я ездил в отпуск в г. Одессу и на обратном пути, в поезде, я узнал о войне. Я ехал с комсоставом, который направлялся в Ленинград. На станциях они давали телеграммы по месту расположения своих частей. Говорили о том, что немцы бомбили ряд наших городов. Это вызвало некоторое недоумение, почему сразу столько городов бомбили. Высказывалось предположение, что немцы перед тем, как пустить самолёты, сделали провокацию.

На станциях всех интересовала речь тов. Молотова. Внезапность войны подействовала на пассажиров. Люди поглядывали в окна, не летит ли вражеский самолёт. 22 июня 1941 года прибыли в Ленинград в двенадцатом часу.

В Ленинграде было заметно угрожающее положение. Само слово «война» заставило ленинградцев сжаться и быть готовыми ко всему, но уныния ни у кого не было».

Народное ополчение: высокий дух, но нечем воевать

Началась мобилизация людей, люди стали уходить в армию народного ополчения. 3-го июля была речь товарища Сталина, и это дало нам определённое направление в работе. Речь товарища Сталина внесла полную ясность в положение вещей, и все почувствовали — наше дело правое, мы победим.

К 10 июля все работники завода подали заявления об уходе в армию Народного ополчения. Заявления подавались и мужчинами, и женщинами.

У нас тогда было много мужчин. Тогда начали формировать Октябрьскую дивизию армии Народного ополчения, и комиссия дивизии проверяла людей, и присылала некоторых обратно на завод. В период войны многие погибли, другие и сейчас находятся в армии…

Александр Смирнов (рабочий завода, член Народного ополчения — ред.) говорил потом, что когда немец рвался в Ленинград в сентябре-октябре 1941 года, у него было просто желание грызть его зубами. Он говорил, что как-то немцы провели артподготовку и все кругом лежали. У него было такое впечатление, что он один остался жив на этом участке. Но когда двинулась немецкая цепь и танки, то оказалось, что он совсем не один. Из ям и воронок поднялись наши бойцы и бросая противотанковые гранаты, стреляли и не пропустили немецкие танки, а потом с криками «ура!» бросились на немцев.

Немцы три раза тогда провели такую артподготовку. Наши ряды поредели, но не дрогнули. Он (Александр Смирнов — ред.) говорил, что среди его бойцов было только одно желание: «дайте оружие и дайте патронов». Воевать нечем было, а дух был высокий.

В августе 1941 года мы готовили два партизанских отряда. В августе, сентябре, октябре наш коллектив сильно редел. Люди уходили в армию, некоторые специалисты эвакуировались с кораблями в Баку, Астрахань, Горький. Эвакуировано было человек 60 специалистов. Некоторые собирались идти в армию Народного ополчения, а тут был дан приказ: грузи баржу и отправляйся туда-то. Некоторые охотно ехали, а многие не хотели.

В августе 1941 года у нас было сформировано два рабочих батальона. Я был комиссаром первого батальона, командиром — Грязнов, начальник цеха, он потом погиб на фронте.

Нас перевели на казарменное положение, мы стояли в бытовом ателье мод на Садовой.

Днём мы работали на заводе. А после ужина строились в колонну и организованно шли в казарму. Тут мы учились стрелять, колоть штыком, бросать гранаты…

Людей научили отображать танковую атаку. Грузовая машина тянула прицеп, обитый фанерой, изображающий танк. По этому «танку» бросали гранаты.

Из оружия у нас было всего (на 700 человек — ред.) штук 30 винтовок и один пулемёт. Причём винтовки были учебные. Там были просверлены дырки. Мы их заваривали. Среди рабочих было некоторое недовольство. Говорили, нам не доверяют оружие. Приходилось проводить массовую разъяснительную работу, говорить, что винтовки больше нужны на переднем крае. У нас был пулемёт «Максим», который, не знаю, стал бы он стрелять. Пули были, но даже учебную стрельбу не разрешали.

МПВО

Наш батальон расформировали, когда стало ясно, что немцы под Ленинградом остановлены. Нам приказали идти на производство. Меня вызвали в райком партии и сказали, что на меня возлагается обязанность возглавить МПВО по заводу потому что предвидятся большие воздушные налёты, а человек, возглавлявший МПВО, ушёл в армию. Это было 7 сентября 1941 года. На другой день начались бомбёжки Ленинграда. Я был тогда очень несведущ в работе МПВО.

Когда начались бомбёжки, то встал ряд конкретных вопросов. До этого люди сидели на крышах и загорали. Никаких указаний в смысле укрытия этих людей не было. Получив первый боевой опыт, я стал думать о том, как правильно рассредоточить людей, и о новых способах укрытия людей.

Повседневность

Во время одного из обстрелов снаряды попали в ремонтно-механический цех. Туда же попала и 250-килограммовая бомба, и цех сгорел. Тушить было очень трудно, немцы продолжали бомбить. В тот же день ещё горела 1-психиатрическая (больница Николая Чудотворца).

Когда бомба упала, то я сразу побежал к месту. Мне сказали, что в разрушенном цехе были люди. Мы приняли решение тушить и извлекать из-под завалов пострадавших.

Мы слышали, где люди стонут, и извлекали пострадавших.

Становилось уже темно, огонь мы зажигать не могли. Работали с электрическими фонарями. Мы по звуку голоса отрыли одну девушку. Она сказала, что ещё люди есть. Тогда отрыли и вторую. Тушили завод до 11 вечера. Но тут опять началась бомбёжка. Немцы ударили по заводу имени Ворошилова и психиатрической. Там загорелось, у нас горит и не тухнет. Пожарные уехали. Пожар у нас прекратился, когда развалины сами обрушились.

На другой день начали производить раскопки. Дня через три нашли полностью раздавленных людей.

Положили исковерканные трупы в гроб и похоронили. Мы вынимали останки из руин по кусочкам, по костям. Наши бойцы занимались уборкой умерших и транспортировкой их на себе. Возили их на саночках. Утром до восхода солнца всех покойников отправляли на Смоленское кладбище.

Голод

Конец декабря 1941 года, январь и февраль 1942 года были месяцы очень тяжёлые для завода и для города. Немцы тут не так крепко нас обстреливали, но люди умирали, и наши девчата (члены подразделений МПВО завода — ред.) ходили по цехам, помогали как могли. Где чай согреют, где покойников подберут.

В командах у меня было человек 100, и я всячески старался их поддерживать. Я ввёл строжайший режим и давал им талоны на хлеб каждый день и забирал у них хлебные карточки. У меня было два человека, которым я доверял, и они отчитывались каждый день и не позволяли заедать вперёд («заесть вперёд» — всеми правдами и неправдами сразу получать хлеб на несколько дней или даже недель и съедать его за раз — ред.)

Заесть вперёд в то время значило обречь себя на смерть.

Завтрак был в 8-9 часов, обед с 1 до 2, ужин с 6 до 6 (так в документе — ред.) Хлеба я им давал на завтрак отдельно 100 граммов. Находились некоторые, которые обвиняли меня в том, что я хочу из этого извлечь для себя какую-то выгоду. Никакой выгоды я не имел. Все, у кого я отбирал карточки, полностью получали на свои карточки хлеб.

Вода горячая была, но я запрещал много пить. Я добился у директора столовой получения желе. Из чего оно было, я не знаю. Оно было белого цвета. Распределял желе я. Я старался заставить людей быть дисциплинированными. Тем, кто не хотел работать, я не давал желе. Это относилось к тем, кто был достаточно силён, но ленился.

Иной раз идёшь по цеху и видишь умершего, ещё недавно стоявшего у станка.

Как-то мы зашли в дежурное помещение литейного цеха. Дым, запах жареного мяса. Я посветил фонарём и увидел человека, прислонившегося к печке, голова и плечи у него сгорели. Рабочие рассказали, что человек сидел возле печки, прислонился к ней и умер. Тут же спали и другие люди, рассказывали они об этом очень равнодушно. Я попросил их быть повнимательней и к себе, и к другим, а то ведь все сгореть могут. На следующий день мы обложили печку кирпичами, но потом кто-то кирпич разбросал, чтобы быть поближе к теплу.

Особенно большая смертность была в феврале-марте 1942. На заводе умерло 200 человек. На заводе, в кладовых были минеральные масла и технические жиры для кораблей.

Кладовые взломали, масла и жиры растащили. Мы боялись, что люди отравятся.

В десятом цеху была особенно большая смертность. Потому что люди злоупотребляли своими карточками, старались заедать их вперёд. Начальник цеха отобрал у всех карточки и давал вместо них хлеб, как и я. На завтрак давали 75 или 100 грамм хлеба, какой-нибудь суп или чай. Был и обед, и ужин. В рацион старались включать лепёшку из шроты (шрот — спрессованная масса, оставшаяся после выжимки масла из семян подсолнуха — ред). Всё же ребят погибло очень много.

Я много провёл времени в цехах, говорил с погибающими людьми. Не было ни одной жалобы.

На территории завода мы организовали стационар на 60 человек. Трудность заключалась в том, что в этот стационар мы могли положить только одну шестую тех, кого должны были положить. Организовали на втором этаже стационар для женщин. В стационаре количество людей доходило до ста и более. Смертность пошла на убыль. Некоторые не хотели уходить с производства в стационар. Они говорили: если мы пойдём и ляжем, то «загнёмся».

Поскольку нельзя было обслужить всех стационаром, в цехах были организованы комнаты и там жили ходячие больные — стахановцы. Обслуживание было налажено. Стирали бельё не только постельное, но и их личное. Носили им обеды. Чтобы не съели их обед, ходили специальные свидетели.

Похороны

В мае 1942 года погиб от обстрела парторг 8-го цеха Анатолий Сайко. Когда начался обстрел, он хотел кран поставить в защищённое место, за здание, но был убит. Его помыли, положили в гроб, гроб поставили на машину, привезли к проходной. Собрались люди попрощаться, начался обстрел, люди разбежались. Это были первые организованные похороны после голодной зимы. Некоторых, правда, и раньше в гробу хоронили, например, стахановца Игнашина из того же восьмого цеха. Но когда его привезли на кладбище, тело вынули и положили в братскую могилу, а гроб положили на костёр, потому что люди, которые там работали, замерзали от холода.

Посторонние

У нас умирали и посторонние люди на территории завода. Как-то один ремесленник пришёл к нам на завод без документов и на территории завода так и умер. Было два случая, когда мы не могли установить ни имени, ни фамилии людей, пришедших на завод через Неву и умерших у нас. Когда находили покойника, то в присутствии понятого изымали документы и устанавливали личность. Если находили адреса, то сообщали родным, ценности и одежду передавали им по описи. Партбилет изымали и сразу передавали в партбюро. Более 20 партбилетов передали.

Корабль жизни

Было принято решение (по распоряжению Андрея Жданова, члена Военного совета Ленинградского фронта, одного из организаторов обороны Ленинграда — ред.) построить такой корабль, чтобы он мог взять груза не больше одного вагона и людей не больше 50. Нужно было эвакуировать людей из Ленинграда и завозить боеприпасы и продукты в Ленинград. На заводе мы быстро разработали проект корабля. До этого мы не участвовали в работе Ладожской трассы (это знаменитая «Дорога жизни» — ред.)

Мы готовили наши корабли, спускали их на воду. Я видел сам на Ладоге, как работали эти корабли. Туда (на Большую землю — ред.) они шли с людьми, а обратно — с грузами. Людей сажали человек по 60. Вещи грузили в трюмы, а сверх этих вещей сажали людей. Людей выгружали по ту сторону, а обратно везли муку и всякие грузы. Это был основной вид транспорта в то время. Суда гибли из-за обстрелов и бомбёжек на ходу, гибли и у берега, если начинали немцы бомбить район посадки или район выгрузки.

...Я жду сейчас с нетерпением окончания войны с тем, чтобы пойти на производство и работать на производстве. Я сам судостроитель и механик».

Замдиректора завода «Судомех» по МПВО и охране (Ганжа).

Стенограмму вела (Черкунова).