Калининградские морские истории — особый региональный литературный жанр. А ещё уникальный источник информации об истории нашего края и страны. Можно спорить о качестве этих текстов с точки зрения композиции, об образности, нарративе и прочих специфических штуках. Но литературные огрехи калининградских морских рассказов с лихвой перекрываются искренностью их авторов, ставших участниками описываемых ими реальных событий.

Книга «Моменты воспоминаний» ветерана китобойной флотилии «Юрий Долгорукий» Анатолия Васильевича Мамаева вышла в 2024 году. Она отпечатана в типографии «Страж Балтики» тиражом всего 40 экземпляров. Один из опубликованных в книге рассказов — «Столкновение с айсбергом».

Плавающая ледяная глыба

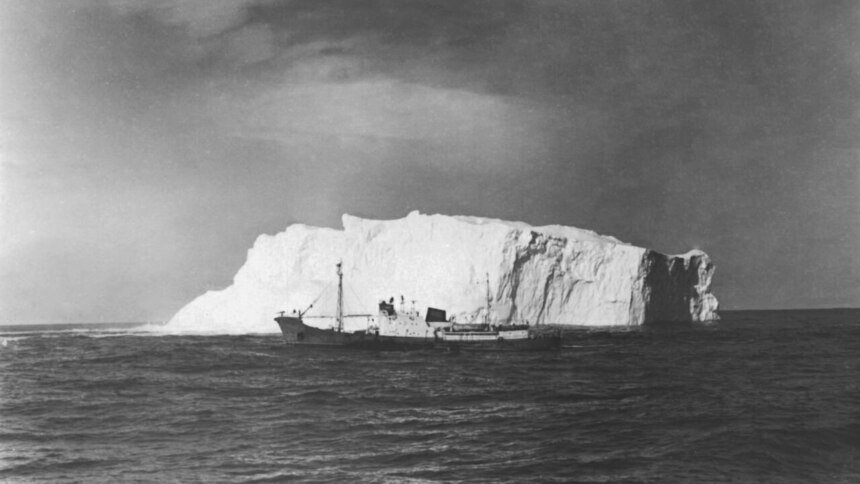

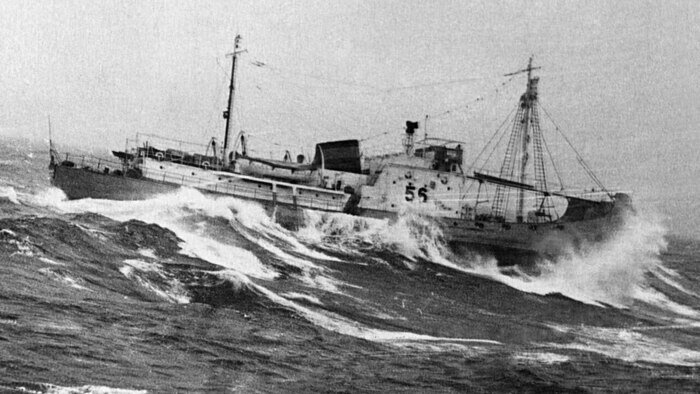

В середине апреля 1961 года на рейде уругвайского Монтевидео появилось странное судно. Это был китобоец «Скорый» из калининградской китобойной флотилии «Юрий Долгорукий». Анатолий Мамаев пишет, что судно шло с креном на левый борт, нос разворочен «на куски», тяжеленая гарпунная пушка смята и «съехала» со своего фундамента. На палубе лежали неподъёмные глыбы льда. Само судно, даже фальштруба, было покрыто толстым ледовым панцирем, уже начавшим подтаивать на уругвайском солнце.

Плавающая ледяная глыба под советским флагом вызвала интерес у экипажей и пассажиров многочисленных яхт и катеров в акватории порта. Они пытались как можно ближе подойти к китобойцу, часто — на опасную дистанцию. Люди на этих судах показывали пальцем на небо и кричали странное слово: «Гага!» Точно разобрать, что именно кричат возбуждённые уругвайцы, советские моряки не могли. Когда обледенелый китобоец пришвартовался, стала ясна причина такого внимания: полетел в космос первый человек, наш советский Юрий Гагарин.

Особо важное задание

За неделю до этих событий капитан «Скорого», одного из 15 китобойцев-охотников флотилии, получил особо важное задание. 1 апреля закончился разрешённый международной конвенцией китобойный промысел, «Юрий Долгорукий» и другие флотилии ушли из района промысла. Только норвежские китобои остались, спрятавшись за антарктическими островами.

Возникло подозрение, что норвежцы, в пику всем международным договорам, остались бить китов. «Скорый» должен был нарушителей отыскать и поймать с поличным. На борт китобойца приняли двух операторов «Ленкинохроники». Они должны были зафиксировать нарушения.

Норвежцев нашли. Китов они не били, за островами прятались от надвигающегося шторма. Выполнив особо важное задание, «Скорый» побежал в Монтевидео догонять своих. Вот тут и началось.

Для начала на «Скором» сломался радар. Теперь вахтенные на мостике могли рассчитывать только на свои глаза. В том числе и ночью, во время шторма со снежными зарядами, когда не видно пальцев вытянутой руки.

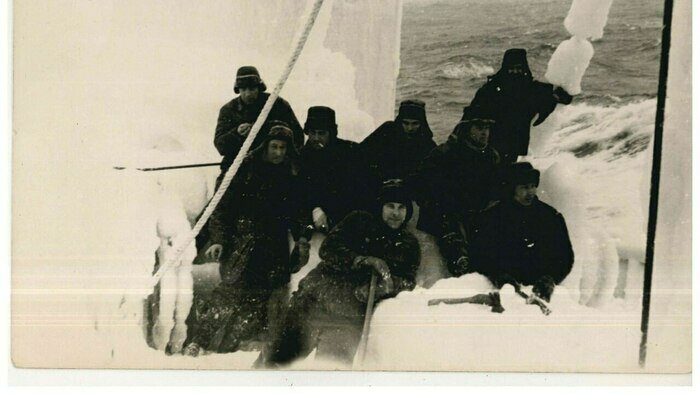

Вскоре к поломанному радару добавилось обледенение. Судно покрылось толстым слоем льда. На борьбу с ним выходили все свободные от вахт члены экипажа. Тяжёлая физическая работа, но борьба со льдом — вопрос выживания «Скорого» и его команды, обледенение — реальная угроза, судно может перевернуться.

Тем не менее, по приказу капитана «Скорый» шёл в Монтевидео на всех парах. Анатолий Мамаев в своих воспоминаниях пишет, что это делало «гонку не только очень опасной, но и безответственной, и даже преступной».

Анатолий Мамаев имеет право так писать. В 1961-м он был мотористом на «Скором». В ночь с пятого на шестое апреля вместе с двумя моряками Мамаев стоял вахту в машинном отделении. Грохот, качка, жара — 30 и больше градусов. В ту ночь, как всегда, машинная команда по приказу капитана выжимала из четырёх двигателей китобойца всё, что могла. Вдруг — команда с мостика: «Стоп! Полный назад!». А потом раздался удар и скрежет: судно налетело на препятствие. Удар был сильным, два моряка в машинном отделении с трудом удержались на ногах, третий каким-то странным образом улетел под конторку к носовой переборке, на которой заполнялся вахтенный журнал.

Судно начало крениться. Скоро крен достиг 25 градусов. «Мы, — пишет Анатолий Мамаев, — находясь в полной неизвестности относительно происходящего, оторопев от неожиданности и страха, уцепившись за конторку и трубопроводы, с трудом удерживались на наклонной палубе, ожидая конца».

На «Скором» объявили общесудовую тревогу. По судовой трансляции сообщили, что судно столкнулось с айсбергом…

Повеяло холодом. Смертельным…

Позже выяснится, что «Скорому» и его команде повезло. Вахтенные на мостике заметили: внезапно стих сильный ветер, а от чего-то большого рядом с китобойцем повеяло холодом. Без преувеличения — смертельным. Вахтенный на мостике скомандовал «Стоп! Полный назад!», но судно по инерции скулой врезалось в айсберг. От удара от айсберга откололись глыбы льда, они упали на нос китобойца. Анатолий Мамаев вспоминает: «…Было покорёжено, разворочено и превращено в груду металлолома всё промысловое оборудование носовой части судна».

Теперь команде приходилось «авралить» круглые сутки, сражаясь со льдом на палубе. Очистить «Скорый» от льда не удалось до самого прихода в порт Монтевидео, где он сам растаял от жаркого уругвайского солнца и… приветливых улыбок жителей.

Когда всё было позади, моряки с юмором вспоминали курьёзы, всплывшие уже после столкновения. Например, кто-то из моряков во время ЧП в одиночку неудачно пытался спустить спасательную шлюпку. Подозреваемый в этом член команды предъявил коллективу алиби. Во время столкновения ему стало «плохо с желудком», и всё чрезвычайное происшествие он провёл в судовом туалете.

Похоронен в море

Владимир Гришунов — капитан дальнего плавания, сейчас на пенсии. Свои морские рассказы Владимир Егорович пишет для близких и для «тех, кому это может быть интересно». Например, рассказ-быль «Пушок».

История случилась в 1965 году на большом морозильном траулере «Бирюза». На нём Владимир Гришунов ходил старшим помощником капитана. Перед отходом в шестимесячный рейс к берегам Анголы и Намибии судовая прачка принесла на борт котёнка, назвав его Пушок.

Владимир Гришунов пишет, «что котёнок был замечательный — ласковый, игривый, мурлыкал и любил, чтобы его гладили…» В рейсе время от времени хозяйка выпускала Пушка из своей каюты побегать в коридоре главной палубы. Моряки Пушка любили, таскали его на руках, гладили. Одна проблема — после прогулок Пушка на палубе оставались следы его жизнедеятельности. Что очень сильно не нравилось боцману «Бирюзы», безуспешно делавшего хозяйке котёнка замечания…

Пушок пропал за неделю до прихода траулера в район промысла. Хозяйка Пушка, судовая прачка, без стука ввалилась в каюту старпома: «Владимир Егорович, это дело рук боцмана! Он ругал меня не раз, грозил выбросить Пушка за борт!

Накажите его! Если он это сделал, рейс будет для нас несчастливым».

Боцмана наказывать не стали — доказательств не было. А даже если бы они и были, судовой устав наказания за такой поступок не предусматривал. Но разговоры среди членов команды пошли: опытные моряки вспоминали истории, приключившиеся на судах, когда там выбрасывали животных за борт.

Промысел начался хорошо. В первые дни каждый поднятый трал был с рыбой. А раз есть рыба, пишет Владимир Гришунов, то и настроение у экипажа соответственное.

А потом случилась авария. При заходе на очередное траление корму «Бирюзы» затрясло, что-то случилось с винтом. Малым ходом траулер направился в ближайший порт Уолфишбей. Там судно осмотрели водолазы. Выяснилось, что отломана одна из лопастей винта.

После ремонта «Бирюза» продолжила промысел, но через пару недель корму опять затрясло. На этот раз судно отбуксировали в нигерийский Лагос для ремонта в доке. Там «Бирюза» застряла надолго. Настроение у моряков портилось: нет рыбы — нет высоких морских заработков.

Наконец, ремонт был закончен, «Бирюза» вышла в район промысла. Но рыбалка опять не задалась: на траулере заболел старший повар Фёдор Нечипорук. Судовой врач диагностировала у него простудное заболевание. Традиционное лечение не помогло, Фёдор начал периодически терять сознание. Капитан обратился за помощью к другим судам. Через два часа на борт «Бирюзы» прибыл врач с траулера «Керчь», имевший опыт лечения тропических болезней. Он предположил, что у больного тропическая малярия и рекомендовал немедленно следовать в ближайший порт. Траулер самым полным ходом пошёл в Уолфишбей. Когда до порта оставалось два часа хода, Фёдор Нечипорук умер.

Вначале тело хотели передать на транспортное судно. Оно должно было доставить умершего моряка в Калининград. Но через день с берега пришло распоряжение: «В связи с возможностью возникновения на судне эпидемии опасной тропической болезни передачу тела покойного на транспорт отменить, тело предать морю в соответствии с морским обычаем. Самому судну следовать в порт Лагос, куда уже вылетела из Москвы группа врачей для обследования экипажа».

Траулер опять покинул район промысла. Настроение экипажа — хуже некуда. На сей раз судно шло в море, на большие глубины. Организацию похорон поручили старшему помощнику капитана. Для этого ему пришлось вспомнить рассказы Станюковича.

Владимир Гришунов в «Пушке» подробно описывает похороны: «Сама морская стихия словно почувствовала… Ветер окончательно стих, спущенный наполовину флаг безжизненно повис, лишь лёгкая зыбь покачивала судно…

Мешок с телом и обрезками якорной цепи положили на широкую доску на планшире, развернули судно этим бортом к заходящему солнцу.

В тот момент, когда солнце коснулось горизонта, доску вместе с мешком сбросили за борт… Подняв флаг и сделав прощальный круг вокруг оставшейся на поверхности доски, траулер дал три прощальных гудка и лёг на курс в направлении порта».

Через два дня на борт «Бирюзы» с другого судна высадилась бригада врачей во главе с профессором из Москвы. Они обследовали экипаж. Признаков эпидемии выявлено не было.

Правда и мифы о калининградских китобоях: в спецпроекте «Клопс» мы собрали уникальные факты и воспоминания.