На месте Калининградской области когда-то была лагуна тёплого морского пролива. Севернее, там, где сейчас Балтийское море, находилась суша. По ней бродили древние носороги, а в тенях сосен и пальм охлаждались крокодилы. Кто ещё обитал в разные эпохи на территории региона и встречались ли здесь мамонты и динозавры — в эксклюзивном интервью «Клопс» рассказал палеонтолог, кандидат наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Эдуард Мычко.

— Насколько мне известно в Калининградской области находили кости мамонтов?

— Конечно. У нас на территории региона есть множество находок ископаемых костей мамонтов и других древних животных. Только в одной коллекции нашего института, которую по большей части собирал я, есть большеберцовая кость мамонта, их зубы, части бивней. Кроме этого, многочисленные кости древних лошадей, носорогов, туров и даже череп бизона. Последний нашли прямо в центре города — во время строительства ТЦ «Европа» в котловане.

В Калининградской области вместе с мамонтами жили и степные слоны, и шерстистые носороги, и пещерные львы и другие представители плейстоценовой мегафауны. Они разгуливали по тундростепи и прекрасно себя чувствовали.

Кстати, последние мамонты жили на острове Врангеля и вымерли всего лишь 4 000 лет назад, когда уже египетские пирамиды стояли.

В общем, на территории региона эти млекопитающие точно водились около 20-40 тысяч лет назад.

— То есть то, что нам показывали в мультике «Ледниковый период» — это не очень реалистично?

— Нет, конечно. Мамонты не жили во льдах, им же питаться нормально нужно было. 40 тысяч лет назад, во время очередного межледниковья, на территории Евразии располагался совсем другой биом, который называют тундростепью. Она была не похожа на современную влажную и холодную тундру, скорее её можно назвать аналогом африканских саванн. Разнотравье, множество злаков, кормовые виды трав, кусты и карликовые деревья.

Около 12 тысяч лет назад тундростепи начали исчезать из-за потепления и увеличения влажности. В этот период как раз рядом с будущей Калининградской областью растаял ледник, покрывавший Скандинавию и Прибалтику. Из холодной и пресной воды образовалось Балтийское Ледниковое озеро.

Затем, чуть более 10 тысяч лет назад, с Северного моря через территорию современной Швеции прорвались воды, и Балтика на какое-то время тоже стала морем. А затем снова опреснилась. В итоге прошла ряд стадий озеро-море-озеро.

— Получается, Балтика — самое молодое море?

— Да. По меркам геологической истории оно окончательно перестало быть озером совсем недавно, около 7,5 тыс. лет назад, поэтому у нас очень бедная фауна в море.

Для пресноводных здесь слишком солёно, а для морских обитателей вода пресноватая.

Однако иногда в Балтику попадает приток солёной и богатой кислородом воды из Северного моря. Это явление носит название «Большой заток». Биоразнообразие в эти моменты увеличивается, водоём начинает по-настоящему жить. Один из таких «затоков» случился лет 20 назад, если помните, на берегу постоянно находили много всяких ракушек двустворчатых моллюсков. Сейчас их опять мало.

— Что здесь было до ледника и Балтики?

— У нас есть интересные коренные отложения, например, земля кранта, рыжие такие пески и песчаники, которые можно увидеть в утёсах Филинской бухты. Они содержат ископаемые остатки фауны, которая обитала здесь ещё до появления Балтийского моря.

Около 37 млн лет назад на месте Калининградской области плескались воды Датско-Польского пролива, который соединял древний океан Пери-Тетис и Палео-Северное море. Пролив был более солёный и тёплый, чем современная Балтика, а климат – субтропический.

На дне тёплого моря жили разные животные: крабы, брюхоногие и двустворчатые моллюски, морские ежи и звёзды, есть свидетельства об остатках крокодилов, позвонки питонов и прочие. В воде плавали акулы и базилозавры — такие древние вымершие хищные киты, похожие на морского змея.

Около 34 млн лет назад пролив обмелел, и здесь образовалась суша, поэтому выше земли кранта встречаются глины с отпечатками растений, уже без морских окаменелостей.

— Все виды, которые тогда существовали, вымерли?

— Если идёт речь о времени образования янтаря, то да, конечно. Стоит сказать, что виды объединяются в роды, те в семейства и так далее. Поэтому некоторые роды сохранились, а виды — нет. Вообще, нет столь долгоживущих видов, насколько говорит геологическая летопись. Некоторые виды беспозвоночных могут жить 7-10 млн лет, позвоночных — 3 млн, а растений — до 15.

— Если здесь была вода, то где появился янтарь?

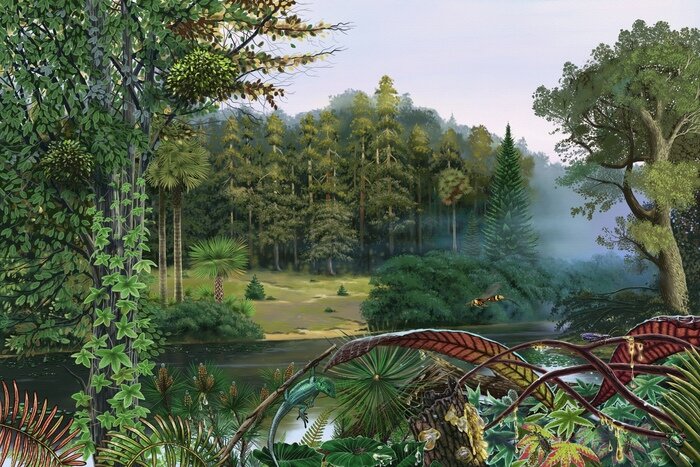

— Чуть севернее находилась суша, на ней и произрастал так называемый янтарный лес. Он очень необычный, не похожий ни на один из современных — там росли одновременно и сосны, и пальмы, и дубы, и множество других растений. По всей видимости, хвойные продуцировали много смолы, которую в пролив выносили древние реки.

Был очень тёплый климат, фактически субтропики с мягкими зимами — снега и мороза не было. Летом — от 30-40 градусов, а зимой — около 10–15. Очень высокая влажность. Из животных тогда на суше обитали крупные млекопитающие, например, безрогие носороги индрикотерии, гигантские бегающие птицы и много других необычных древних животных.

Часто среди включений в янтарях – инклюзах, можно обнаружить насекомых, пауков, растительные остатки. Очень редко встречаются ящерицы, блохи, мокрицы, даже какая-то шерсть ежеподобного животного.

Инклюзы — это контейнер из прошлого, они дают очень много информации. Но эта крутая сохранность обманчива, потому что смола – очень агрессивная среда для органики. Все эти букашки-таракашки внутри пустые, мы видим только хитиновые покровы. Хитин — очень стойкое вещество. А вот многие другие сложные белковые структуры растворяются, поэтому ДНК искать в янтарях бесполезно.

Так что инклюз — в некотором смысле «трёхмерная тень», ну, или трёхмерный слепок животного или растения из прошлого.

— Как узнали возраст янтаря?

— Несколько лет назад мы провели большую научную работу по изучению стратиграфии кайнозойских отложений Калининградской области. Стратиграфия — это отдельная геологическая наука, занимающаяся определением относительного возраста геологических толщ, их взаимоотношением и корреляцией с другими толщами на Земле. Зная относительный возраст отложений, мы уверенно можем соотнести с известными значениями радиоизотопного возраста в миллионах лет.

Я отбирал пробы песков, глин из слоя янтароносных отложений. Соавторы исследования обработали эти пробы, выделили споры и пыльцу древних растений, определили виды этого комплекса, соотнесли с уже известными комплексами в мире, определили относительный возраст. Он соответствует около 37 миллионам лет, следовательно, и янтарь этого возраста.

— Что помогло описать, каким было это место 37 миллионов лет назад?

— Конечно, находки окаменелостей. Но большая часть из них была найдена в карьерах на морском побережье, которых уже давно нет. Эти окаменелости были описаны ещё немецкими палеонтологами до войны, а после — утеряны. Сейчас в янтароносных отложениях голубой земли редко встречается что-то интересное из окаменелостей, к сожалению.

— А можно ли описать ландшафт? Может, здесь когда-то были горы?

— Данные тектоники говорят нам, что 34 млн лет назад, после обмеления пролива, на территории Балтийского региона была равнина. Намного позднее, несколько сотен тысяч лет назад, со стороны Скандинавии начали спускаться ледники, которые выпахивали всё на своём пути. Ледниковые лопасти откалывались и таяли здесь, оставляя принесённые горные породы — пески, глину, гальку и валуны. В последних встречаются древние окаменелости разных геологических периодов: наутилусы, аммониты, трилобиты, различные губки, кораллы и много чего. Туристам часто попадаются чёртовы пальцы — белемниты, которые когда-то были раковинами древних головоногих моллюсков.

Кстати, благодаря леднику появилась Виштынецкая возвышенность и холмы в районе Светлогорска.

Вообще, весь рельеф Калининградской области сформирован ледником.

— Получается, все валуны, которые мы видим, не местные, их принёс сюда ледник?

— Все валуны, все скальные породы на территории региона принесены ледниками. Затем они окатывались в речках с тающих ледников, а также морскими течениями и волнами.

— Динозавры здесь тоже были?

— У меня есть окаменелые позвонки мозазавров и плезиозавров — это морские рептилии, не динозавры, они у нас встречаются в валунно-галечном материале, который принёс ледник.

С настоящими остатками динозавров, которые были сухопутными рептилиями, намного сложнее — в регионе нет доступных континентальных отложений мезозоя.

Есть выбуренные в скважинах породы юрских отложений, но они с большой глубины, 300-400 метров. Если туда прокопать, там вполне вероятно обнаружить остатки динозавров. Только вот понадобится гигантский карьер, который, конечно, никто не будет делать.

Мне, кстати, совершенно непонятно, когда наш балтийский янтарь пытаются привязать к динозаврам — между временем формирования янтаря и динозаврами целый геологический период. Нептичьи динозавры вымерли почти 66 миллионов лет назад, а янтарь сформировался спустя 30 миллионов после этого.

На временной линейке расстояние между янтарём и динозаврами такое же, как между янтарём и нами.

Во время формирования балтийского янтаря обитали совсем другие животные, это был уже век млекопитающих, а не динозавров.

— Какие ещё есть трудности, кроме невозможности копать очень глубоко?

— На поверхности можно сделать немало интересных находок, но часто их просто выкидывают, не зная, что это. Например, один рабочий нашёл какие-то ископаемые кости, по описанию было похоже на череп древнего млекопитающего. Он принёс домой, а жена ему сказала «это фигня какая-то, выкинь, ещё заразимся какой-то болезнью». А этим остаткам около 40 тысяч лет, там нет никаких бактерий и вирусов давно. Это не вечная мерзлота, чтобы микробы могли сохраниться так долго.

В итоге всё это просто уничтожается. И такое постоянно происходит. Бывает, что находки сохраняют, но не передают. Мужчина с ребёнком нашли какие-то зубы древних акул, я с ними связался, но говорят «нет, они нам ценны как память». Не могу же я их выпросить.

У археологов, кстати, похожая история. На реке Шешупе есть очень интересные места стоянок людей верхнего палеолита возрастом 14 тысяч лет. Там можно найти много всяких кремневых скребков, орудий. В 2010-е годы, насколько я знаю, одна женщина получила участок земли именно на том месте, где располагалась одна из таких стоянок, собралась что-то строить. Дом в итоге не достроен, целый гектар земли заброшен, а древняя стоянка уничтожена. Археологи пытались договориться, чтобы там покопать, спасти хоть что-то, но им отказали.

Мы не бережём то, что есть, а ведь это не восполняемый ресурс.

То же и с рыжими песками земли кранта в районе Филинской бухты. Уникальное место с сохранившимися морскими отложениями палеогенового периода. На всём побережье всего Балтийского моря больше нет отложений этого геологического возраста, а у нас есть. Там очень много окаменелостей: устрицы разные, мшанки, ежи морские и так далее.

Но в советское время там начали намывать пляж, смывая обрывы, потом добывали янтарь, а теперь вроде как есть планы закатать всё в бетон, продлив набережную. Это место надо делать памятником природы, чтобы хотя бы этот кусочек не трогали.

— Никто из палеонтологов не вступился за Филинскую бухту?

— В Калининградской области не так много палеонтологов, можно сосчитать пальцами одной руки. Да и на всю Россию менее 1 000 работающих специалистов наберётся.

В университетах Калининграда нет геологического факультета, обучать здесь некому и некого. Те, кто интересуются направлением, уезжают поступать в вузы других городов.

Там и остаются после окончания работать. Возвращаться никто особо не горит желанием.

Я и сам долгое время работал в Москве после окончания геологического факультета МГУ. Потом понял, что сильно устал от столицы. Как раз позвали обратно, в Институт океанологии им. П.П.Ширшова, чтобы развивать палеонтологическое направление. Здесь я оказался востребован, материалы интересные есть, финансово получается намного лучше, здесь жить намного комфортнее. Должен сказать, что я ещё на полставки работаю в Музее Мирового океана. Там большая палеонтологическая коллекция хранится в фондах, и скоро мы её покажем в «Планете океан», когда её наконец достроят.

В общем, здесь большая нехватка кадров, из-за этого плохо изучен регион, в советское и постсоветское время фундаментальных работ по геологии и палеонтологии области было очень мало. Материал кое-как накапливался в музеях, но его не описывали и о новых находках ничего не публиковали. За 70 лет некоторые учёные появлялись эпизодически, конечно, приезжали с экспедициями, но масштабные исследования не проводились вообще.

— Почему так?

— Не было специалистов здесь, кто бы работал постоянно, чтобы они занимались именно палеонтологией или стратиграфией. У московских, питерских институтов всегда были и есть свои задачи. Геологией Прибалтики в СССР занимались литовские коллеги, но в Калининградскую область приезжали тоже изредка.

Вообще Россия — страна большая, у нас много интересных местонахождений, где есть хорошие геологические разрезы. Там собирай окаменелости, ищи — не хочу. В Сибири, на Урале, Кавказе, например. А здесь только пара геологических обнажений на побережье и какие-то валуны, что казалось не очень перспективным направлением.

— При немцах ситуация с палеонтологами была такой же?

— Немецкие геологии и палеонтологи как раз активно изучали валуны. Даже сейчас в Германии есть целый научный палеонтологический журнал, посвящённый исключительно валунам. Был такой палеонтолог Иозеф Помпецкий, учился и работал в Кёнигсберге. Защитил диссертацию по древним трилобитам из валунов Восточной Пруссии.

Позднее, уже в Берлине, к нему однажды попал интересный образец: местный житель у себя в саду нашёл необычный валун.

Оказалось, это древняя порода — песчаник-кварцит возрастом 540 миллионов лет, который ледник принёс с территории Швеции. Внутри валуна находился отпечаток ксенузии, одного из самых древних двустороннесимметричных животных, известных науке.

Это были похожие на членистоногих организмы, необычные очень. Редчайшая находка, и она была обнаружена в валуне.

— А что-то кроме валунов немцы здесь изучали?

— В Кёнигсберге существовал целый геолого-палеонтологический институт при университете Альбертина. Работало много именитых ученых, имелись обширные коллекции, но после войны всё оказалось утрачено.

В южном флигеле Королевского замка до войны располагался большой археолого-палеонтологический музей «Пруссия». В его собрании было 140 тысяч предметов, это огромное число. В калининградский историко-художественный музей, кстати, попала одна из палеонтологических коллекций, которую немцы закопали под замком. Там не местные окаменелости, а собрание из разных районов Европы.

— Как калининградцы могут помочь палеонтологам? Как понять, что нашёл что-то ценное и стоит показать это учёным?

— Если вы видите что-то необычное, если какой-то камень заинтересовал и вы думаете, что это что-то необычное — отнесите находку в музей, покажите специалистам.

Стоит сказать, что обычно 99% находок, которые делают люди — это, к сожалению, ерунда. Либо в камне с необычным узором ничего нет, либо это частая окаменелость, которая научной значимости не несёт.

Но всегда есть шанс, что это будет действительно стоящее открытие, и вы поможете науке. В противном случае у вас на полочке появится интересный камешек.

Так что вы ничего не теряете, если покажете находку учёным.

— Никакого вознаграждения от государства у нас за это нет. Может, вы как-то замотивируете людей приносить учёным находки?

— Когда я пишу статьи в научные журналы, то стараюсь всегда отмечать, кем найдена окаменелость или, если это возможно, даже называю вид в честь автора находки. Иногда могу подбодрить какой-то небольшой суммой из своего кармана, чтобы человеку было приятно.

Печально, когда люди оставляют себе значимые для науки находки. Домашние коллекции, как правило, недолговечные. Находки могут теряться, выкидываться, дариться. Намного правильнее передавать их в музеи, чтобы специалисты могли их изучить, а другие люди увидеть.

Давайте покажу, что интересного у нас уже есть в музее института. Кстати, многие можно увидеть в моей научно-популярной книге «Ископаемая летопись Янтарного края». Там я собрал всю имеющуюся информацию о геологии и палеонтологии региона.

В Калининградской области нашли зуб акулы возрастом 37 миллионов лет.