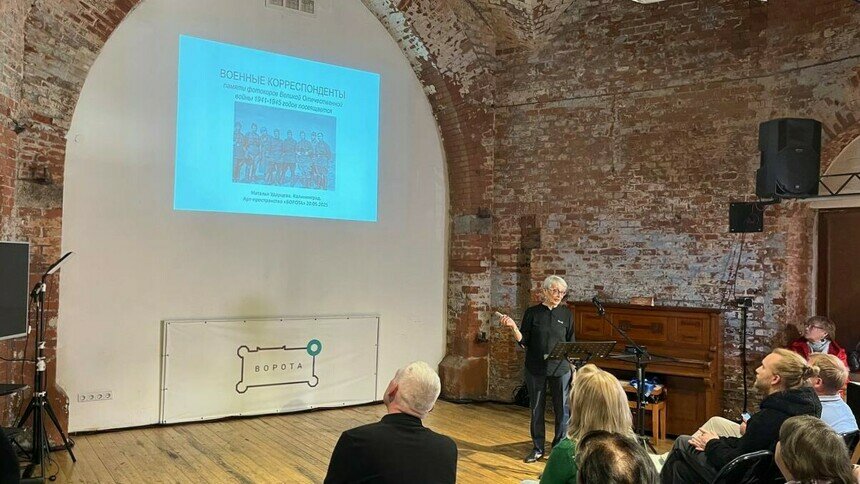

В Калининград прилетели потомки легендарных военкоров — Михаила Савина и Эммануила Евзерихина. Вместе с куратором проекта «Объектив Победы» Елена Баркова и Наталья Ратникова рассказали о непростой судьбе фронтовых журналистов. «Клопс» побывал на встрече в Закхаймских воротах.

Фронтовая журналистика в годы Великой Отечественной стала настоящим подвигом. По данным исследовательницы и куратора проекта «Объектив победы» Натальи Ударцевой, на передовой работали около 4 500 фотокорреспондентов. Каждый третий из них не вернулся с войны, а 300 человек были удостоены медалей и орденов.

К 1942 году военная пресса разрослась до невероятных масштабов: 4 центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных и 600 дивизионных газет, не считая специализированных изданий для разных родов войск. Главными информационными центрами стали ТАСС для внутренних новостей и созданное 24 июня 1941 года Совинформбюро для зарубежной аудитории.

Военкоры, как правило, имели офицерские звания и оружие, и часто оказывались в эпицентре событий. Яркий пример — корреспондент «Знамени Родины» Сергей Борзенко, который во время Керченского десанта 1941 года принял командование на себя после гибели других офицеров. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Среди военных журналистов встречались и женщины — Наталья Боде, Ольга Игнатович, Ольга Ландер и другие. Особенно нелегко пришлось вдове репрессированного театрального критика Галине Санько, которая буквально прорвалась на фронт. «Чтобы попасть на передовую, Галина Захаровна освоила две военные специальности — санитарки и водителя», — отмечает Ударцева.

Снимок Санько «Узники фашизма» из петрозаводского концлагеря позже лёг в основу обвинений на Нюрнбергском процессе.

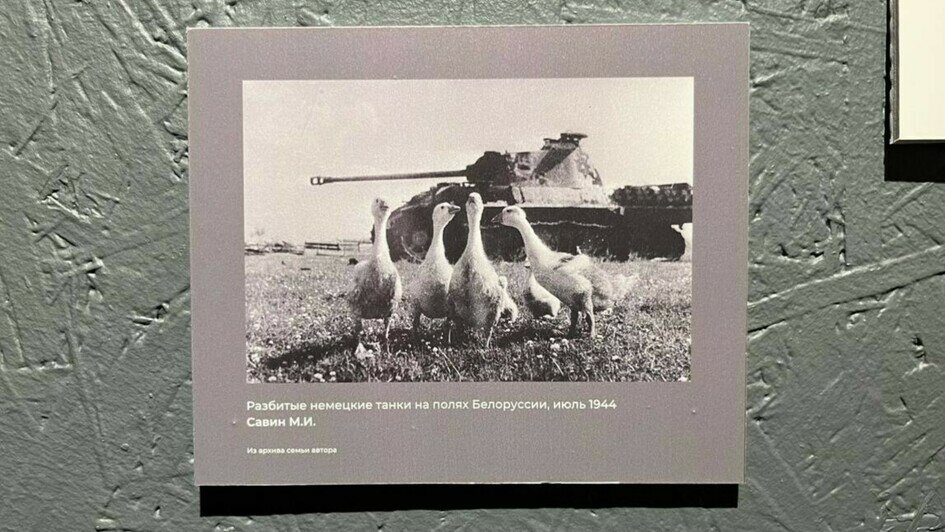

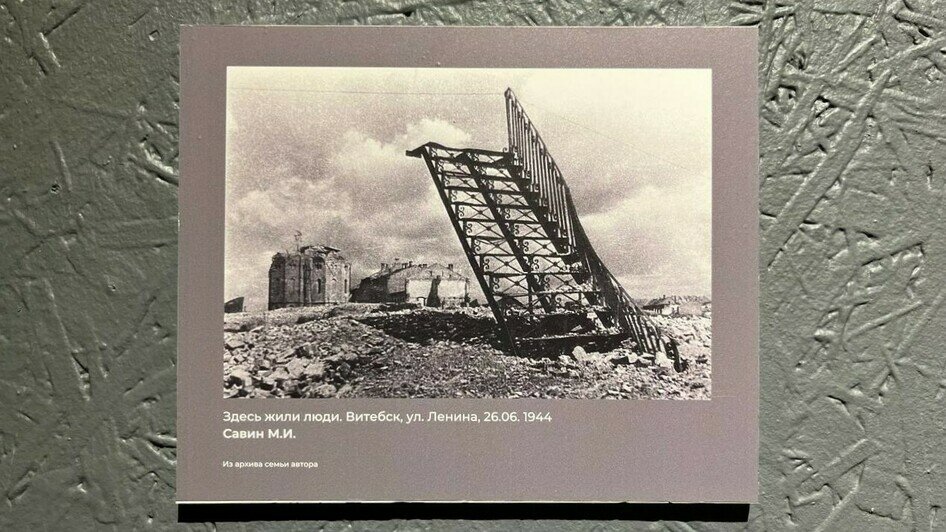

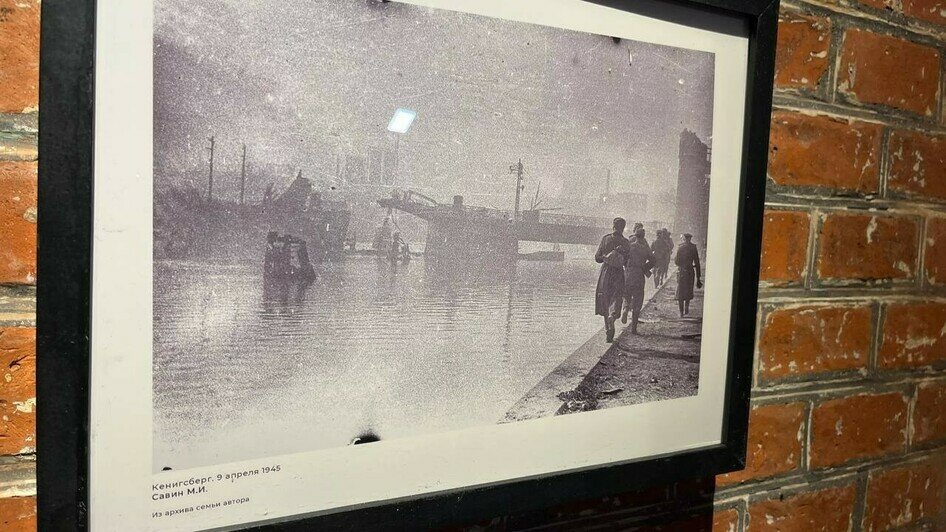

Работы военкоров сохранили для истории ключевые моменты войны: от фотографии погибшей Зои Космодемьянской (Сергей Струнников) до знаменитого знамени над Рейхстагом (Евгений Халдей). Эммануил Евзерихин запечатлел Сталинградскую битву, а Михаил Савин — капитуляцию врага в Восточной Пруссии. Их снимки стали не просто репортажами, а документальными свидетельствами эпохи.

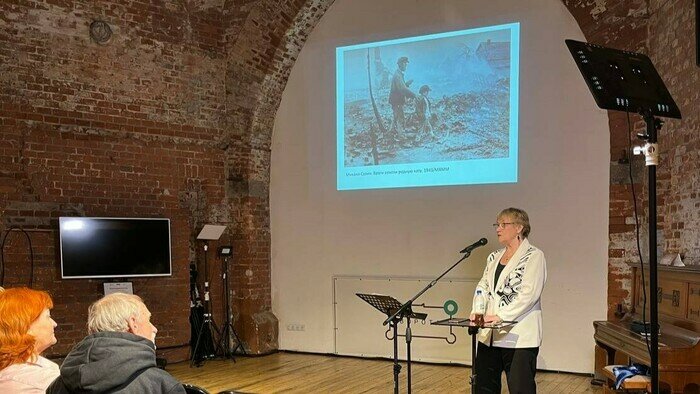

Наталья Ратникова, наследница знаменитого военкора Евзерихина, привезла в город уникальные артефакты времён штурма Кёнигсберга — подлинные документы, письма и фронтовые бумаги из личного архива. Особые эмоции у неё вызвала подготовка выставки:

«Я очень благодарна прекрасному городу Калининград. Во всей стране сейчас отмечается эта дата (юбилей Победы — ред.), но вот в Калининграде мы сделали особенную экспозицию. С такой душой, с такими нюансами!»

Елена Баркова, дочь легендарного фотографа Михаила Савина, раскрыла неизвестные детали его биографии. Родившийся в 1915 году под Рязанью в многодетной семье железнодорожника, он рано познал нужду. После смерти отца Савин отправился в Москву, освоил токарное дело, затем оказался в Иркутске, где стал стахановцем Дальневосточного края.

«Когда он работал токарем, у него появился ученик. Парень увлекался фотографией, и они договорились, что отец будет учить его токарному делу, а тот его — фотографии», — по словам Барковой, это увлечение привело отца на курсы «Фотохроники ТАСС», куда он упорно посылал свои пейзажные работы.

После череды отказов в столичных изданиях, судьба улыбнулась Михаилу: новый начальник отдела кадров ТАСС оценил его талант. В 1940-м журналиста послали в Минск, что стало переломным моментом в его карьере — «все понимали, что война сейчас начнётся».

С первого до последнего дня войны Савин работал в эпицентре событий. Даже после бомбёжки редакционного поезда выпуск газеты не остановился. «Первые номера печатали в такой суматохе, что отец проявлял плёнку в тарелке», — поясняет Баркова.

В 1942 году в редакции фронтовой газеты произошла судьбоносная встреча — Михаил Савин познакомился с корректором Галиной. Несмотря на ужасы войны, между молодыми людьми вспыхнули чувства.

«Представляете, война, смерть, а вот — человек остаётся человеком. <...> Они договорились, что 1 мая [1944 года] отец представит её в редакции как свою невесту. И вот он выходит на дорогу, ждёт... а её нет и нет. Он весь извёлся! Наконец смотрит — едет знакомая «полуторка».

Выходит Галя: вся испачканная, потрёпанная, побитая. Попали под бомбёжку, машина перевернулась.

Она немножко привела она себя в порядок, и отец представил её коллегам как невесту. А там стали кричать, мол, что за старорежимные штучки, какая помолвка? Даёшь свадьбу! А они до этого даже ни разу не целовались... В общем, поженились они 1 мая и прожили 50 лет», — вспоминает Баркова.

Даже после женитьбы Савин продолжал работать. В Германии он стал свидетелем парадоксальной ситуации: немцы отчаянно защищались, а советские солдаты спрашивали корреспондентов, мол, когда уже кончится война.

«Вечером, лёжа в постели, он стал думать: ну как же так? Союзники говорят, что война окончилась. У них окончилась, а у нас не окончилась — идут бои, пушки стреляют. А утром приходит связист из штаба и кричит:

Корреспонденты! Вам это может быть важно: война закончилась!

Отец высунулся в окно и увидел: люди пели, кричали, целовались, обнимались», — рассказывает дочь военкора.

Выставку «Объектив Победы» подготовил региональный союз фотохудожников. Увидеть легендарные снимки можно в музее изобразительных искусств и в Закхаймских воротах.