В пятницу, 25 марта, в Балтийском филиале Пушкинского музея открылась выставка «Светопись памяти»6+, посвящённая подвигу музейщиков в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция состоит из снимков художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы. На вернисаже побывал корреспондент «Клопс».

Музейный фронт

«Во время войны фотографировать можно было только по специальному разрешению, — рассказывает куратор выставки из ГМИИ Наталья Александрова, — Но когда Сергей Меркуров, знаменитый скульптор, в 1944 году становится директором музея и начинает его восстанавливать, он понимает, что нужно зафиксировать степень разрушений».

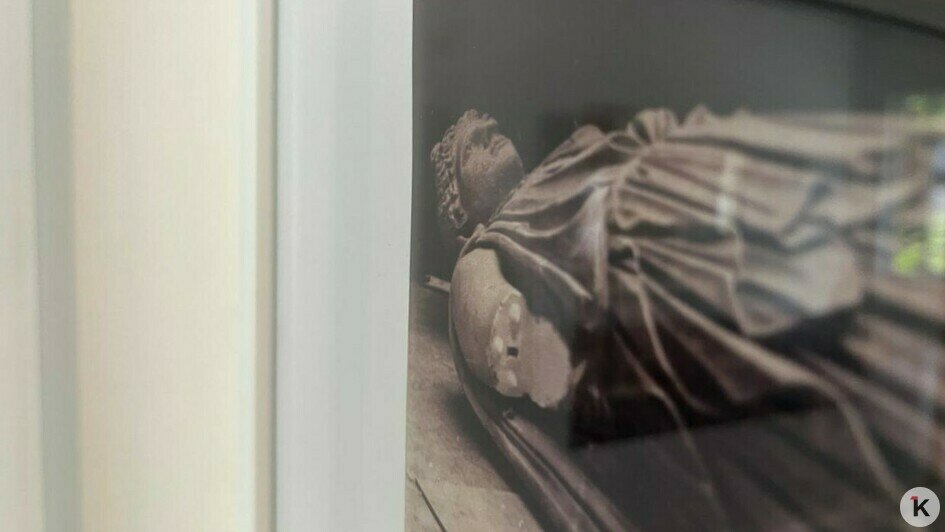

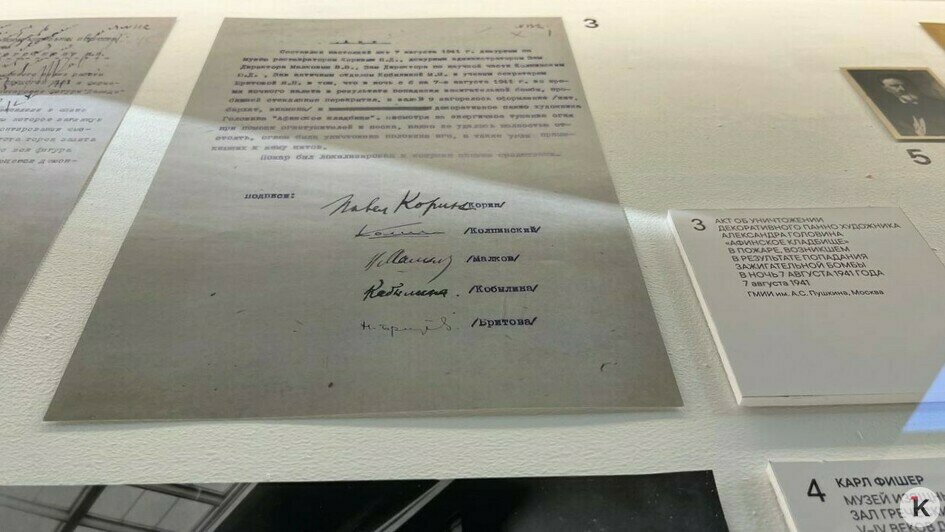

Пушкинский музей подвергался мощным бомбардировкам четыре раза. В июле 1941 года зажигательная бомба пробила крышу греческого дворика, а в одну из ночей августа в здание попало около полусотни взрывных устройств. Потом, когда фугасная бомба упала на соседний дом, взрывная волна снесла в музее стеклянную крышу и перекрытия. «Весь этот огромный поток стекла рухнул вниз, в залы второго этажа.

В воспоминаниях коллеги пишут: «14 октября — катастрофа». Или просто — «бомба».

Крыша была разбита на 85%», — рассказала Александрова.

Сотрудников музея, которые могли бы приводить здание в порядок, осталось мало. Одни ушли добровольцами, другие были мобилизованы, третьи эвакуировались. Штат сократился примерно в шесть раз.

Оставшихся работников решено было отправить на строительство третьего кольца оборонительных сооружений. Однако, когда музей остался без крыши, председатель Комитета по делам искусств объявил работы в здании трудовым фронтом. Сотрудники остались там, чтобы убирать стекло и воду, которая лилась через дыры в потолке. «Они были официально мобилизованы на трудовой фронт. Фронт пролёг буквально в стенах музея», — объяснила эксперт.

Восстановительные работы продолжались до января 1942 года.

Самые ценные экспонаты успели отправить в эвакуацию в середине июля 1941-го, до бомбардировки. В первую очередь было вывезено почти 102 тысячи экспонатов.

«За десять дней упаковали 460 ящиков. Это и графические работы, и живопись, и библиотека. Кость, воск, известняк, мрамор, древнегреческие вазы — при том, что у нашего музея тогда не было опыта эвакуации, в отличие от Эрмитажа. Всё приходилось придумывать на ходу: и формы крепления, и упаковки, и способы транспортировки», — рассказала куратор выставки.

Эвакуация проходила в условиях строжайшей секретности. Так называемый «музейный эшелон», в котором ехали самые важные артефакты, вывез из Москвы ценности Третьяковской галереи, Пушкинского музея и ещё нескольких организаций.

Позже, когда музей реэвакуировали, все экспонаты вернулись на свои места. Ничего не было разбито, потеряно или испорчено.

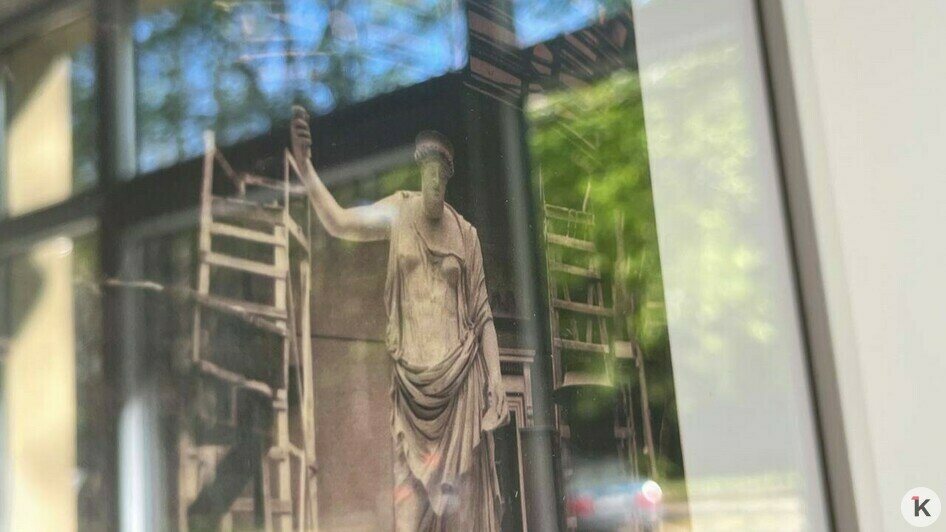

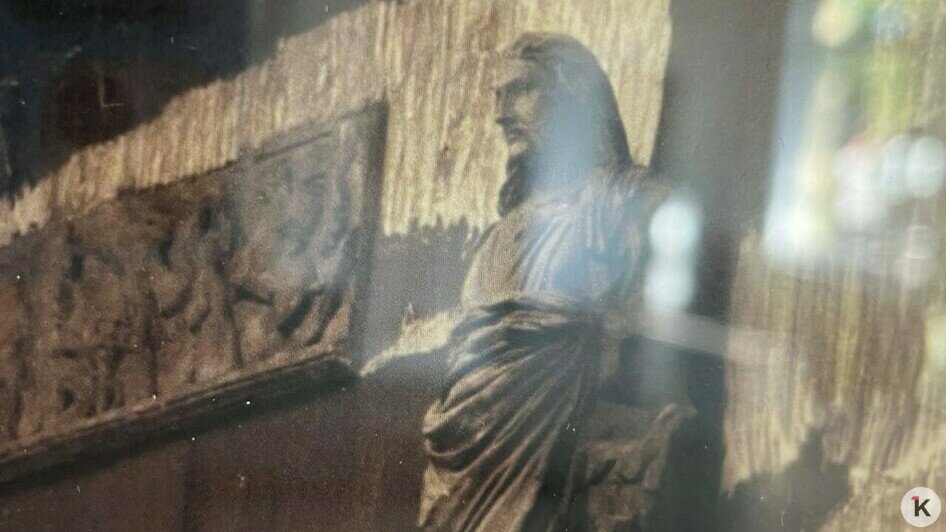

Работы по возвращению ценностей в Москву начались в 1944 году. Однако здание Пушкинского музея, где на протяжение всей войны оставалось 267 тысяч памятников, находилось в ужасном состоянии.

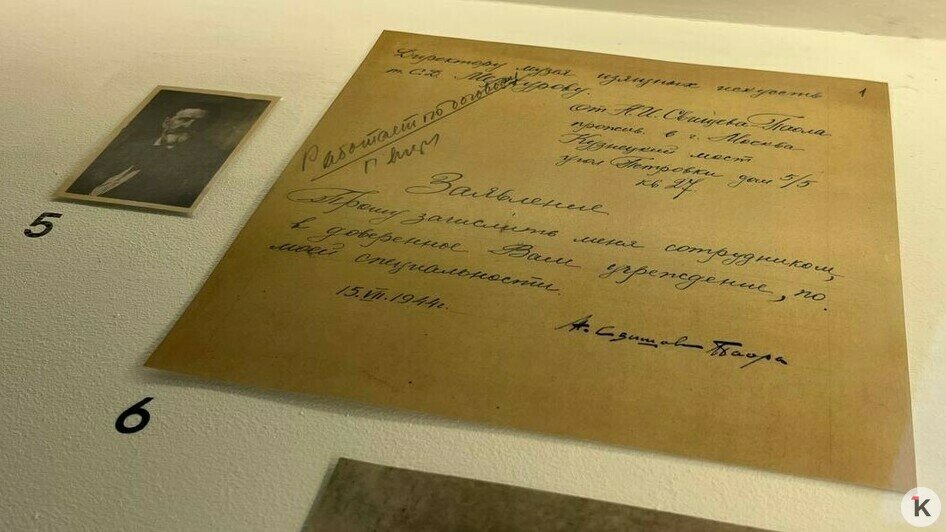

Именно в этот момент руководство заключило контракт в Николаем Свищовым-Паолой. Фотограф должен был запечатлеть, из какого хаоса восстанавливали Пушкинский музей.

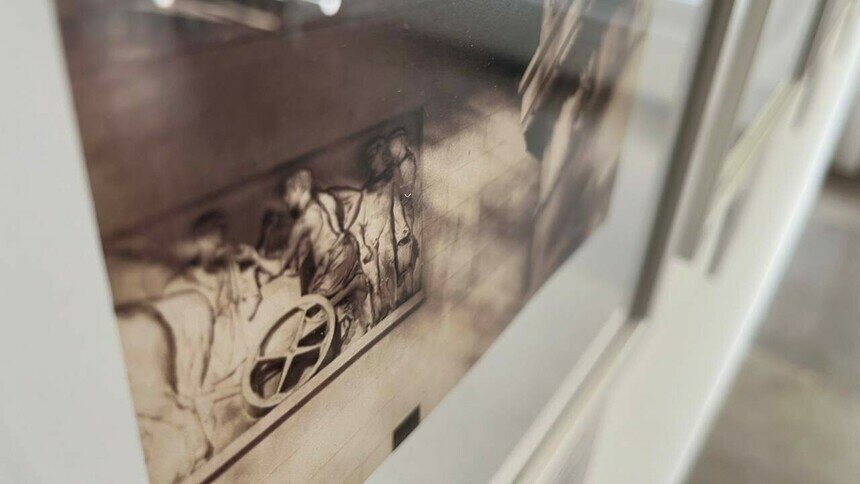

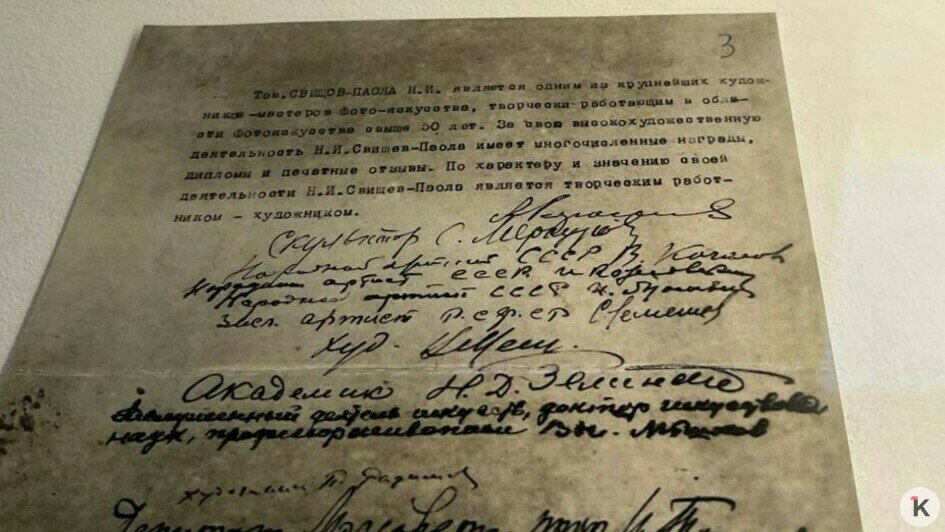

Николай Свищов-Паола (1874 — 1964) был модным фотографом, который до революции держал собственное ателье на Кузнецком мосту. Он являлся членом Русского, а впоследствии Всероссийского фотографического общества, и снимал портреты известнейших личностей своей эпохи — Сергея Есенина, Василия Качалова, Николая Бухарина. Свищов-Паола работал в технике пикториализма (от англ. pictorial — «живописный») — это направление в фотографии, которое имитирует живописные техники и эстетику. С помощью специальных техник и ретуши он «дорабатывал» свои снимки, превращая их в подобие картин.

Мастер светописи

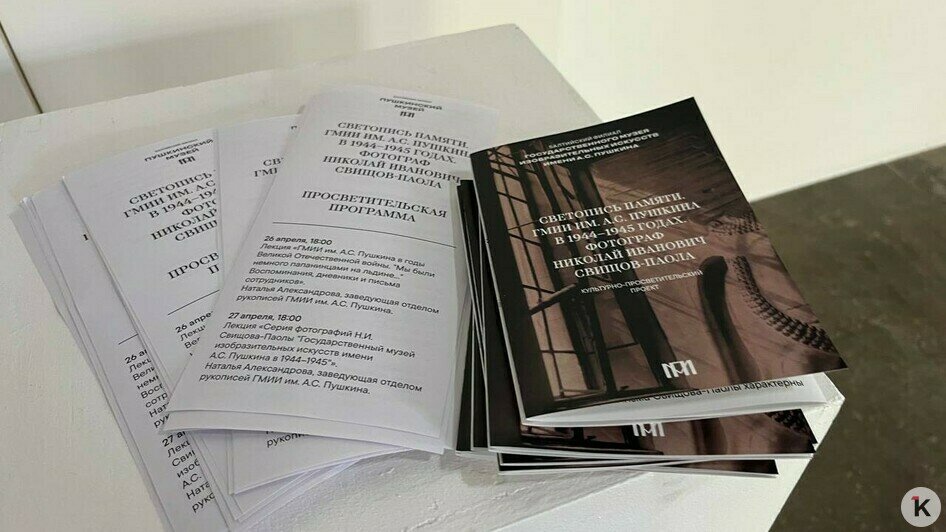

Именно снимки Свищова-Паолы, созданные с 1944-1945 годах, легли в основу выставки, которую сейчас можно увидеть в филиале ГМИИ.

«Когда я 30 лет назад пришла в музей и впервые увидела эти фотографии, я подумала: Надо же, музей во время войны — но какой он красивый! — вспоминает Александрова, — Свищов-Паола был мастером светописи. <...> Эти фотографии — совершенно уникальный комплекс. Это и документальный рассказ, и художественное произведение».

Кроме репродукций фото, на выставке представлены дневники, письма и заметки сотрудников музея. Они рассказывали, как работали в разрушенном здании, пытались сохранить и восстановить ценнейшие экспонаты.

Каждый документ важен не только своим содержанием, но и внешним видом. Например, на одном из стендов можно найти копию письма сотрудницы музея Ирины Кузнецовой. В нём особенно интересна бумага — с самолётами и надписью «Смерть нацистским оккупантам!». Такие почтовые листы издавали в годы войны. «Сохраняется почерк, эмоции этих людей», — прокомментировала куратор.

Выставка в Балтийском филиале ГМИИ разделена на две части. Первая рассказывает про опустошённый музей, а вторая — про сотрудников, которые сохраняли экспонаты, реставрировали их и возвращали из эвакуации. Им посвящён видеофильм, который также можно посмотреть в одном из залов.

«[Фильм] записали здесь, в нашем Балтийском филиале, — рассказала Дарья Близнюк, второй куратор выставки, — Нужно было восстановить главные события этого периода, с 1941 по 1945 год. Фильм разделён на пять частей, которые раскрывают основные вехи».

Калининградский художник Артём Терентьев специально для выставки «Светопись памяти» сделал четыре инсталляции, основанные на снимках Свищова-Паолы.

«Мы (Балтийский филиал ГМИИ — ред.) специализируемся на современном искусстве и видеоарте, и нам хотелось таким способом усилить экспозицию», — пояснила Близнюк.

Выставка «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944-1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола» будет работать до середины мая. Узнать подробности о посещении и кураторских экскурсиях можно на сайте филиала.

На прошлой выставке в Балтийском филиале ГМИИС можно было увидеть робогрибы и реинкарнацию дерева.