Калининградский журналист и писатель Александр Адерихин выпустил новую книгу, посвящённую послевоенной истории региона. Милицейский детектив стал приквелом первого романа — «Танцы под радиолло»18+. «Клопс» поговорил с автором о милиции, отношениях переселенцев с немцами и «сбережении конского состава».

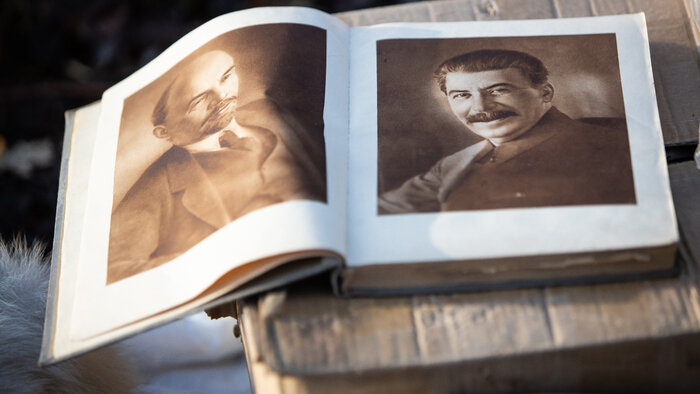

Роман «Кисет с землёй и кровью»18+ основан на реальных событиях. «Банда орденоносцев», за которой охотится главный герой, существовала на самом деле. Более того, её история до сих пор засекречена, поэтому восстанавливать — а местами и дорабатывать — давние события автору пришлось по архивным источникам.

— Описывая работу милиционеров в послевоенном Кёнигсберге, вы упоминаете много криминальных историй. Почему в центре сюжета оказалась именно «банда орденоносцев»?

— Это очень показательный момент: как война ломала людей и делала совсем другими. Плюс попался хороший материал.

Когда я нашёл в архиве документ, рассказывающий об этой банде, то понял: вот он, сюжет!

Это было спецсообщение начальника городского отдела милиции майора Пчёлкина, направленное в Обком ВКП(б) Калининградской области. Там рассказывалось о ликвидации «орденоносцев» и даже были приведены подробности. Другие материалы по этой банде засекречены до сих пор — видимо, это было как-то связано с агентурой. Есть буквально один маленький листок, и всё.

— То есть история «орденоносцев» в книге отчасти выдумана?

— «Отчасти» — не совсем то слово, она сильно трансформирована.

О реальной охоте на «орденоносцев» можно прочитать в статье Александра Адерихина.

— А остальные приметы эпохи?

— Я работал над книгой лет пять, потому что хотел максимально погрузить читателя в то время. Например, там есть момент, когда два героя спускаются в столовую МВД и едят ячневую кашу с селёдкой. Приходилось лопатить меню всяких рабочих столовых, чтобы найти блюда, которые они тогда ели. То есть борщ из молодой свёклы, про который там говорится, действительно подавали в рабочих столовых. Я не очень представляю, как это можно есть, но тем не менее.

И вся книга на этом построена. Некоторые документы просто вставлялись копипастом. Например, речь выступающего партийного работника в книге — переделанная газетная статья.

— Понятно, почему у героев такая характерная речь.

— Да, я думаю, мне удалось сохранить ту замечательную лексику и канцеляризмы, которыми отличалась реальность послевоенного времени. «Сбережение конского состава», «виды на урожай пёстрые», «демонстрирует прохладное отношение к работе с агентурой», «отсутствует единая целеустремленность по поводу устройства скамеек в парке»... В общем, всё в таком духе.

— Для современного читателя всё это звучит немного иронично, в духе Булгакова или Ильфа и Петрова. Так и задумывалось?

— Не задумывалось, это точно. Но послевоенный период очень богат на эмоции, там действительно было много смешного. Много трагичного, комичного, просто странного... Например, эта история, когда советские солдаты, ступив на территорию Восточной Пруссии, отправляли домой кисеты с землёй «кровавой Германии». Это очень сюжетно, очень театрально, но я это не придумал — так и было.

Я там мало что там придумал. Местами переделал реальные истории, но иногда они шли в текст прямо целиком.

Например, герой находит в тумбочке письмо своего погибшего товарища. Оно реальное. Правда, писал его не милиционер, а солдат, который ступил на территорию Восточной Пруссии. Тем не менее это реальное письмо из фондов нашего историко-художественного музея, и лексика там сохранена полностью.

— У главного героя, милиционера Семейкина, есть прототип?

— Прототип есть, это тот самый руководитель городского отдела кёнигсбергской милиции майор Пчёлкин. Но не только он, разумеется. Я использовал массу различных моментов из воспоминаний калининградских милиционеров.

Я консультировался с ветеранами УВД, и, конечно, использовал их истории. Кстати, некоторые люди, послужившие прототипами, до сих пор живы.

— В начале романа один из героев говорит, что в кёнигсбергскую милицию «ссылали» сотрудников, от которых хотели избавиться.

— Это очень часто признают даже в официальных документах, которые хранятся в государственном архиве. В Кёнигсберг попадали люди, которые проштрафились или проявили особую принципиальность. Например, есть письмо секретаря обкома Петра Иванова Сталину, где он говорит, что Калининградская область стала «местом для ссыльных».

Потом кадровый состав менялся. Те, кто проштрафился на родине, «штрафились» и здесь, и от них пытались избавляться.

— И при этом всё равно не хватало личного состава.

— Да, людей не хватало катастрофически. Один участковый на пять колхозов. Дело в том, что было ещё так называемое «обратничество». Человек приезжает по направлению, получает все полагающиеся ему льготы, но понимает, что здесь плохо. И уезжает обратно! Очень мощное движение было в обе стороны — и туда, и оттуда.

Были ещё так называемые трудовые дезертиры. Опять же, история: в Озёрске человек работал поваром в отделе милиции и после демобилизации решил уехать на родину, а его не отпускают.

Вот тогда он сварил шляпу в борще — после этого его, конечно, отправили обратно.

Интересный момент, что среди первых милиционеров было много неграмотных. То есть сотрудникам калининградской милиции надо было ходить в школу: кому в первый класс, кому на дошкольную подготовку.

— Работа следователей в послевоенное время сильно отличалась от нынешней?

— Конечно. В те времена основной упор делался на сеть осведомителей — то есть вербовали людей, в том числе из преступной среды. Поначалу это и была главная проблема калининградской милиции: отсутствие агентуры.

А ещё катастрофически не хватало опыта. В одном из милицейских документов встречается такое выражение: «у товарищей из уголовного розыска чувствуется прохладное отношение к агентурной работе».

Это очень важный момент: люди не знали, как работать.

Есть история, когда оперативники УВД позвонили своему секретному агенту просто с проходной завода. В результате весь завод знал, что вот этот человек состоит на связи.

— Очень интересный момент в этой истории — отношения переселенцев с немцами.

— Историки говорят, что в какой-то момент это было два параллельных мира, и они старались не пересекаться. Но это оказывалось невозможно, конечно.

Есть забавный документ, как в кёнигсбергский водоканал на дежурство заступают два слесаря, русский и немец. Ни тот, ни другой не понимают друг друга. Но они умудрились найти общий язык и вместе выпить, причём так, что обоих сняли с дежурства.

Были и совместные браки, которые, конечно, руководством не приветствовались. Но всегда можно было найти выход — например, за пару банок мясных консервов выправить в военной комендатуре документ, что гражданка такая-то является литовкой. Соответственно, брак разрешался, поскольку литовцы — граждане Советского союза.

С немками браки не поощрялись. Более того, были офицерские суды чести, за это наказывали. Но любовь побеждала, и многие немки до конца своей жизни дожили в Калининграде, будучи по документам литовками. Может быть, стоит написать книгу и об этом.

— А в преступном мире советские люди и немцы тоже не пересекались?

— Были немецкие банды, были совместные. Это не характерно для Калининграда, но случалось, что преступность стирала национальные границы.

Все эти банды все занимались убийствами и ограблениями.

Тут, понимаете, ещё такой момент: после войны была совсем другая ценность вещей.

Например, человек не ходит на работу в течение недели. А по сталинскому кодексу это уголовное преступление. Его спрашивают: почему ты не ходишь на работу? У меня, говорит, украли ботинки. А они у многих тогда были одни на все случаи жизни — на зиму, лето, на свадьбы, похороны и прочее.

Когда читаешь вот материалы по «банде орденоносцев», не очень понимаешь, почему они шли на эти преступления. Убийство ради пятидесяти подошв или ради отрезков кожи на сапоги... Тогда у этих вещей была абсолютно другая ценность.

— В романе упоминаются немцы, которые служили в милиции.

— Конечно, все вынуждены были использовать местное население. Переводчиков не хватало катастрофически. Плюс были немецкие бургомистры улиц, районов, городов. На заводе «Янтарь» работали немцы, а ещё [устраивались] дорожниками, водителями — они-то знали, как здесь всё устроено.

— Мне показалось, что немцы у вас в романе — это, в основном, люди, которые вызывают жалость.

— Это проигравшие. Плюс они столкнулись, конечно, с ненавистью. А что мы хотели? Переселенцы приехали сюда из разорённой России, они помнили своих детей, своих погибших родственников — и понимали, кто это сделал.

Были случаи насилия, которые, скажем так, выпадали из уголовного кодекса.

Есть фраза в одном из спецсообщений в обком ВКП(б), что преступления против немцев практически не расследуются — в тот момент, в 1946 году, так и было. Потом, конечно, ситуация поменялась. Потому что человеку, который попробовал крови, уже всё равно, кого убивать, и его в любом случае надо ловить.

Преступления из ненависти, конечно, были. Я беседовал с переселенкой, которая в 1946 году была ребёнком. И она рассказывала, как они с ребятами напали на немца, возившего их в школу, и избили его.

Им показалось, что он как-то недостаточно правильно реагирует на слово «Сталин».

К сожалению, были проявления ненависти, в том числе со смертельным исходом.

Но, во-первых, это логично — после всего, что произошло. Во-вторых, случаи ненависти запоминаются лучше, чем проявления милосердия, которых не меньше. Например, есть история, когда советский военнослужащий усыновил девочку-немку. И таких случаев тоже было немало.

— В книге есть эпизоды, когда кто-то из героев смотрит на человека и сразу понимает: немец. Как это возможно?

— Хороший вопрос. В документах действительно такое есть. Например, во время ликвидации банды убивают одного из преступников — имени нет, спросить не у кого. Но в документе стоит пометка «по виду немец». Не знаю, почему. Одежда, цвет волос, выражение лица, может быть...

— Вы опирались на другие известные произведения о советской милиции?

— Я, честно говоря, не очень люблю детективы про милицию, потому что хороших мало. Это не значит, что мы написали лучше! Я просто рассказал историю, которая меня впечатлила, вот и всё. Лучше, когда пишешь, не читать, что пишут другие, потому что это начнёт влиять на твой текст.

— Вы не любите детективы про милицию, но написали именно такую книгу?

— Это книга про время. Тогда представители самых разных профессий ехали в Кёнигсберг.

Понимаете, преступность в определённый период очень много говорит о том времени, когда она происходила.

Она показывает всё плохое и хорошее, что было в то время, это такой срез общества.

А ещё о работе милиции осталось много документов. Я читал воспоминания человека, который приехал восстанавливать завод «Янтарь», там очень много технических подробностей. А что касается калининградской милиции — это работа с людьми.

— Как вы думаете, читателю, который никогда не был в Калининградской области, будет интересен этот роман?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Я говорил своему питерскому издателю, что, похоже, написал такую вещь, которая будет интересна только в Калининграде. Он ответил: «Нет, про поиски сокровищ и преступления любят читать все! Тем более, у этого региона особая история».

Кстати, текст в изданиях, которые вышли в Калининграде и в «большой России», в финале немного отличается. Я дописал текст, а потом появилась идея немного переработать концовку. Пока дописывал, в Питере книжка уже ушла в типографию. Я им звоню, говорю, что есть другой вариант концовки, а они: уже всё, книжка в типографии. Я опоздал... А к калининградскому изданию — успел.

Калининградский писатель выпустил книгу, где «оживил» граффити с лисятами.